HOME 句会案内 バックナンバー

2012年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2013年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2014年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2015年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2016年 1月 2月 3月 4月 5月

![]() 5月号 2017年

5月号 2017年

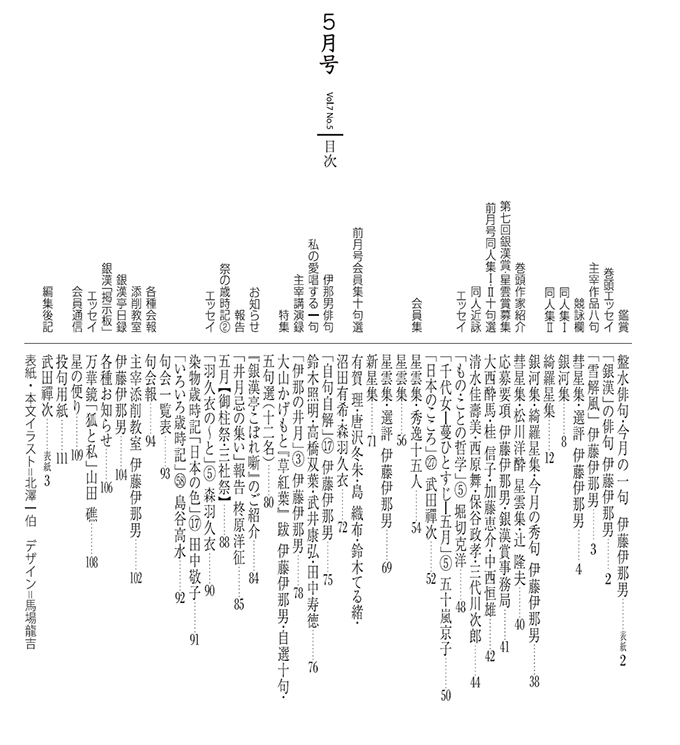

| 伊藤伊那男作品 銀漢今月の目次 銀漢の俳句 盤水俳句・今月の一句 彗星集作品抄 彗星集選評 銀漢集・作品抄 綺羅星集・作品抄 銀河集・綺羅星今月の秀句 星雲集・作品抄 星雲集・今月の秀句 銀漢亭こぼれ噺 伊那男俳句 銀漢の絵はがき 掲示板 銀漢日録 今月の写真 |

伊藤伊那男作品主宰の八句 雪解風 伊藤伊那男 初午の風にあづける火伏凧 野火走り黄泉のとば口あらはにす 野火長けて 雪解風校歌の山の高きより 校門の脇残雪の山積みに 春の野に来て童謡のおのづから 塔の影途切るるところ春の野に 白魚を溺れさせたる溶き卵   今月の目次  銀漢俳句会/5月号  銀漢の俳句伊藤伊那男

|

| ◎高遠のこと 銀漢高遠句会が声を掛けて下さり、三月中旬の連休に伊那を訪ねた。ここ数年井上井月の事蹟を調査執筆したこともあり、高遠には愛着がある。この藩の歴史で特筆すべきことをいくつか挙げてみる。まずは徳川三代将軍家光の実弟保科正之である。その父である二代将軍秀忠の正妻は、織田信長の妹、お市の方の遺児お江の方であるが、恐妻家の秀忠は別腹の子の存在を隠したまま死んだ。その後家光が弟の存在を知り、高遠藩主にしたのである。正之はその血縁に加えて行政能力の高さを認められ、会津藩主に栄進していく。幕末、井上井月が伊那谷に来た同時代に藩校進徳館で学んだ俊英に伊沢兄弟がいる。兄修二は東京音楽学校(現・東京藝術大学)の創設者、また東京高等師範学校(現・筑波大学)の初代校長でもあった。弟の多喜男は警視総監、枢密院顧問官などを歴任した。教育レベルが高かったのである。 さて私は短歌を覚えるのが苦手である。五七五までの俳句は頭に入るが、七七の増える短歌を記憶するのがどうにも難しいのである。今更ながら子供の頃、百人一首に馴染まなかったのが不覚であった。その私だが、高遠を詠んだ次の二つの短歌は今も口遊むことができる。 たかとほは山裾のまち古きまちゆきあふ子等のうつくしき町 田山 花袋

向う谷に陽かげるはやし此山に絵島は生きのこゝろ堪へにし 今井 邦子 花袋の歌には高遠町民は誇りに思っていい。その折花袋は絵島の墓を訪ねたが、住職もその墓の位置が不明であったことを嘆いた記述を残している。邦子は徳島出身の歌人だが伊那歌壇に影響を与えた人だ。さて絵島のことである。大奥女中筆頭の絵島は芝居見物に現を抜かし、役者の生島新五郎との艶聞が発覚し、風紀紊乱の罪で高遠に流された。新五郎は三宅島遠島である。その事件には時の政争政略が絡んだともいわれ、また一説には絵島は月光院の罪を背負ったともいわれる。ともかく絵島は二十八年間、世間から隔離された状態でこの地で亡くなった。享年六十一歳であった。 高遠は武田信玄と諏訪氏の息女との間に生まれた仁科五郎信盛が城主となった。信玄亡き後の織田信長の甲府進撃に果敢に対峙して全滅した。高遠城址は今、日本有数の桜の名所となったが、その激戦に散った血潮が桜に移ったために紅が濃くなったのだという巷説を残している。もうすぐその桜が咲く頃である。 |

| 日野の「高幡不動」二句の一つ。先生の句碑のある郷里いわきの赤井嶽常福寺の上野頼栄貫主との縁で、同門の高幡不動の川澄祐勝貫主との知遇を得て、毎年の春耕新年俳句大会をこの寺で開くようになった。フジテレビの朝のバラエティ番組の俳句講座もこの寺の境内が舞台であった。そうした縁から句碑を建立し、墓もここに定めた。句はご本尊の丈六の不動尊像が京都での修復を終えて帰山したことを言祝いだもの。「ひとしほ」が滋味。 (平成14年作『山海抄』所収) |

| いよいよ農作業の始まりである。冬の間閉ざしていた農具小屋を開くと、ふっと機械油が匂ったというのである。耕耘機や在庫の缶に付着していたものであろう。遠嶺には残雪が光り、野川の水は勢いを増す。そうした万物の動きまでが感じられるのである。早春の活力である。 |

| もともとは書や絵の筆(・)を指す季語だが、現代は万年筆でもボールペンでも、年の始めに書くことが包括される。現代の書初である。句にはカタカナ文字が二つ入っているが、これも現代である。モンブランの万年筆はカートリッジ式もあるが、吸い上げるものが一般的である。私も二本のモンブランを使っているだけに、この句の実感は深い。 |

| 吉野は標高を追って下中奥と呼ばれる。西行庵は一番上、つまり奥千本に位置する。その分霞も深いのである。地位も妻子も全てを投げ捨てた西行は謎も多い。「霞隠れ」の措辞で、吉野だけでなく、西行法師の人物像にも思いが及ぶ仕掛けである。 |

| 広辞苑を引くと「朧」は、はっきりしないさま、ほのかなさま、薄く曇るさま、ぼんやり、ほんのり、朦朧、などとある。俳句ではもう少し情緒が濃く、心象風景に立ち入った使い方をされることが多いようだ。この句なども天文時候などのジャンルを超えた心のありように深入りしていているのである。 |

| 前にも記したが、「初」を付けて詠んでもいい山は、富士、比叡、筑波の三山である。各々都から見える姿のよい山だからである。筑波は標高千メートルに満たないが、深田久弥の『日本百名山』にも選ばれており、「野焼」などの取合せを見ると、読者の胸にはおのずから嬥歌の故地であることも懐しく思い起こされるのである。「焚き上げている」の措辞が句の景を大きくしている。なお、「野焼」なので「 |

| 私の子供の頃は諏訪湖は毎年のように結氷していた。その氷に穴を穿ち公魚を釣るのである。釣糸によって真向いの八ヶ岳の連山が真二つに分けられたという。公魚釣の細い糸と壮大な八ヶ岳を組み合わせて視覚に訴えた秀句。 |

| 「綾取り」はほぼ忘れられた遊び。春障子で決った。 |

| 野焼の焦げ臭さがいつまでも纏わる様子が如実だ。 |

| 湖西の狭い山麓に行くとまさにこの景が実感。 |

| 「やから」の措辞が面白い。獣臭さも交っている雰囲気。 |

| 松の枝を稲に見たてた田遊行事の一景。豊作の予祝。 |

| 海照りの中の浮寝鳥。鮮烈な光の交錯を捉えている。 |

| 頼母子講(無尽講)は今もある。女正月の取合せが味わい |

| 年の豆を食すことができない。深刻さを淡々と詠む。 |

| 能登総持寺から戴いたことがある。雛僧の作業がいい。 |

| 東京の横丁も次のオリンピックまで残るかどうか? |

| もう使わないオルガン。子供が育った後か。 |

| 今回は20句を選ぶことができなかったのが残念である。自分への挑戦と思って、月に2句、渾身の句を送ってほしい。 |

伊藤伊那男

| 両句共季語である植物をよく観察した句である。一句目は取合せの句。水車小屋を配しているのだが、「音に硬さ」に作者の主観が厳然としてある。その頃の空気、季感を水の硬さで捉えて過不足が無い。二句目は野水仙だけを詠んだ一物仕立ての句。写生句なのだが「透くやうに」にやはり作者の厳然たる主観がある。「物」をしっかりと詠めば、つまり作者の眼と心を通して言葉になれば、写生をしただけであっても、独自の主観が入る。その好例である。 |

| 「年用意」をテーマにした二句である。一句目は一般の年用意の概念とは異なる場面で意外性がある。正月休みに入る前に馬術部員が馬の世話をする。しばらく会えない部員もいるので常よりも丁寧に見えたのであろう。そのような作業を「年用意」と見たところが発見である。二句目は古典的な作風で詠み手にとっても安心感がある。「道切り」とは悪霊の侵入を防ぐため村境などに |

| 「初天神」は正月25日、天満宮の初縁日である。菅原道真の霊を鎮めるのが発祥だが、その後学業成就の神様となった。この句はその境内で筆のお焚き上げを行っていたのであろう。使い古した筆を感謝をこめて納め浄火に委ねる。その筆が焚き上げた後にも、その灰が筆の形を保ったまま残っているというのである。目配りの効いた、発見の句である。 |

| 木か土でできた小さなお雛様が盆の上に飾られている。正座した雛もあれば立雛もある。だが「坐るも立つも」と言われると、一つの雛が立ったり坐ったりするような面白さが生じて、そこがこの句の味わいである。ちなみに「坐る 座る」の違いは室内は「座る」、野外は「坐る」である。「广」は家であり、庇である。同時出句に〈川風のはりまや町に針供養〉も印象深い句だ。よさこい節にある播磨屋橋の逸話に読者を誘い込むのである。 |

| 私はパソコンが操作できず原稿は手書きで編集部に迷惑を掛けている。その替りトラブルを知らない。様々な魔物が棲んでいると聞く。その初掃除をするという現代の日常を捉えた句である。「パソコン」という和製外来語もそろそろ俳句用語として容認された、ということになろうか。同時出句の〈読みかけの絵本そのまま初昔〉〈観音のことさら長き手に淑気〉なども正月の季語を駆使し、「そのまま」「ことさら」など、洗練された言葉の斡旋である。 |

| 「鎌倉」の固有名詞がよく響いた句である。谷戸は「やと」とも「やつ」とも読むが、正式には「 |

| 新年、いつもの神社に詣でたものの、願い事の一つを忘れてしまった。また戻るわけにもいかず、近所の末社にお願いをしたというのである。「末社に」の発想が俳諧味である。字足らずのように見えるが、数えると句またがりで十七音を守っている。このあたりも句の面白さを増幅させている技倆である。 |

| 霜で根が浮き上がるのを防ぐために早春麦の芽を踏みしめる。そのあともう一度。さらに三度目がこの句である。この頃になると点検を兼ねての作業のようである。「ただ念押しに」の表現が実にうまいところである。 |

その他印象深かった句を次に

| 五島列島などを念頭に置いた想像句なのであろう。こういう季語の句であるから臨場感を持たせた作り方はそもそも無理なことであり、このように遠いまなざしで歴史を逍遙する詠み方の方が合っているようである。句は「小さき」のリフレインが「むかしむかしあるところに……」という雰囲気を醸し出すのである。名も知れぬ島の名も知れぬ村人達にまで及んだ「踏絵」の歴史がさざ波の音を伴って伝わってくるようにも思われる。 |

| 病院や役所、学校など公共の建物が想像される。部屋も廊下も広く、天井も高いのであろう。どこか無機質な空間である。立春も過ぎているのに、残っている寒さ。「リノリウム」の斡旋で寒さがいやが上にも増幅するのである。特異な素材を用いて感覚の鋭さを見せた。同時出句の〈かりんとうの中の隙間や冬うらら〉も独自の発想で、類例が無い。各々直情の表白を避けて「物」だけを詠もうとしたのが成功の秘訣であろう。それにもかかわらず、作者の個性が歴然として顔を出すのである。 |

| 春泥の道を一台の車が通り車輪の跡を残していく。次の一台が通り、前の車とは少しずれた位置に轍を残していくのである。毎回新しい轍ができていく。その果ての無い繰り返しを詠んだ珍しい句である。 |

| 寒鴉という季語の本意に迫った句である。他の季節と違って寒鴉の孤高の趣きが詠み取られているのである。「尾に力」の措辞に常よりも引き締った声が想像される。同時出句の〈側溝の水の暗さへ雪下す〉〈メレンゲの立ち加減良き木の芽時〉も佳品である。 |

| 「言葉編み込む」が巧みである。それも「毛糸かな」でなく「太(●)毛糸」と言ったことで、おのずからその母上の性格にまで思いが及ぶのである。句のうまさはこのような所に出るものだ。同時出句の〈文楽の遊女肩より泣きて雪〉〈香合の雛が寄り添ふ二畳半〉などにも、何とも上質の抒情が響く。 |

| レプリカとは「模造品、複製品」である。そっくりに作った贋物。だがそれでさえ心に沁み渡るものがある、というのである。そもそも「踏絵板」そのものが絵や彫物であり、神そのものではない。それでも躊躇する人間の心理があり、この句はそこを深く突いたのである。レプリカの絵踏‥‥この発想を称えたい。 |

| 箱根細工は箱根に自生する様々な木材を組み合わせるもので、木肌は黄色から黒までの微妙な色の違いがある。句にあるようにいずれも箱根の土の色である。土から生まれた木の色である。まだ芽吹き前の季節であり、全山が箱根細工の色であることも解る。 |

| 何ともおかしく、かなしい句である。春眠暁を覚えずーーというが、そんなに寝ていると「寝たきり」状態になってしまうぞ、と自戒を呟くのである。 |

| 春になってからの時候の季語に「冴返る 凍返る 寒戻る」「余寒 残る寒さ」「春寒し 寒き春 春寒 料峭」などがあるように、春という安心感を持った後だけに、ことさら寒さが身に沁みるのである。そのころ「石油二斗」の追加注文をする。「二斗」がリアルである。 |

| 私と同郷の人の句である。海の生魚が来ない時代、時に冬の公魚などは貴重であった。伊那谷では獲れず、諏訪湖の氷を穿った穴釣りものである。このような売声を確かに聞いた記憶を思い出す。 |

| 仕事で接した京都、 京都生まれの妻と結婚してからの京都、 俳句を始めてからの京都、 妻を亡くしてからの京都・・・・・。 京都は味わいも深みも変化させながら、 いつしか喜びと悲しみの交叉する街となってきた。 「京都」を軸に、人生と俳句について綴った 著者はじめての自伝的エッセイ。 |

| 伊那男俳句 自句自解(17) 量らるるとき寒鯉のしづかなり

昨年の自句自解(7)に〈筒切りの鯉肥えてをり蔦紅葉〉の句について述べた。その他にも鯉の句は何句かあり、それだけ信州人の私には親しみのある魚である。鯉は魚屋で水槽に泳いでいるものを目の前で潰してもらって買うものである。「俎の鯉」という諺があるが、網で掬い上げて秤に載せたり俎に置くと、その一瞬静かになるときがある。諺は「相手のなすがままに観念する」という意味だが、実際はそんなことはなく、一瞬自分の置かれた場所がどこであるのか解らずに戸惑った状態ではないかと思う。すぐに尾鰭で俎を叩いて跳ねるので、その前に鰓の下に包丁を入れて止めさすのである。寒鯉は特に身も引き締まっている上に、たっぷりと脂をためこんでいるので珍重される。私 は何といっても味噌汁にする「鯉濃(●ルビ こいこく)」が好きである。ある時、前日に諏訪湖で揚ったという大鯉が濡らした新聞紙に包まれ届いたが、まだ生きており、その生命力の強さをまざまざと知った。 東雲に一抹の朱や鷹渡る

職場の鳥好きの後輩に誘われて日本野鳥の会に入っていた時期がある。特に鳥に興味があったわけではないが、会費が少しでも鳥の保護に役立てばと思ったからである。その友人と渥美半島の先端、伊良湖岬へ鷹狩りを見に行ったことがある。中部地方の鷹類がこの岬に結集し、体力を養いつつ風を待つのである。その時期、鳥好きの人々が集まり、写真を撮ったり望遠鏡で渡りの数を確認したりする。対岸の鳥羽あたりにも飛来を待つ愛好者が待機しているという。芭蕉の句に〈鷹一つ見付けてうれしいらご埼〉がある。句だけ見ると何ともつまらないのだが、米相場で不正を働いた咎で所払いとなった愛弟子の杜国を訪ねてその再会を喜んだ挨拶句であることを知ると俄然味わいが違ってくるのである。 結局その旅では風が強すぎて鷹柱を見ることができなかった。しかし先達役の鷹が風向きや風力を確認するために度々舞い上がったりと、鷹の気配を全身に感じることができた。 |

2月  2月10日(金) 2月10日(金)パリ在住の秋野みなみさん、堀切君の紹介で。凌雲君。あと閑散と思いきや、「俳壇」パーティー後の佐怒賀正美・直美兄弟、秋尾敏、夏井いつき夫婦、俳壇賞の蜂谷一人夫妻、星野高士、櫂未知子、しなだしん、阪西敦子……各氏。 2月11日(土) 10時、運営委員会。13時、麹町会館にて「銀漢本部句会」。57人。あと、近くの中華料理店にて親睦会。  2月12日(日) 2月12日(日)「春耕新年俳句大会」で高幡不動尊。盤水先生のお墓参り。乾杯の挨拶。途中、高木良多先生逝去の報あり。「増田屋蕎麦店」にて二次会。あと10人程でカラオケ。帰宅するとスキーから戻った家族が焼肉店に行くというので一緒に。うむ……飲み過ぎ、食べ過ぎ。 2月13日(月) 事業部中心に新年俳句大会お手伝いの方々の慰労会。14人。水内慶太さん御一行4人。発行所は3月号校正。あと私のエッセイ集の表紙の件など打ち合わせ。  2月14日(火) 2月14日(火)RM(ランニングマシーン)1時間。店「火の会」9人。他閑散。  2月15日(水) 2月15日(水)高木良多先生告別式。南荻窪願泉寺斎場。「春耕」創刊時から盤水先生を支えた方。店、伊那北高校同期の「三水会」5人。  2月16日(木) 2月16日(木)RM5㎞。「あ・ん・ど・うクリニック」。店、妻が参加していた「山古志村で日本酒を造る会」の方々12人。仲間を偲ぶ会。あと「銀漢句会」20人。伊那の小池百人君。 2月17日(金) 「蔦句会」10人。あと、題の白魚の生。やり烏賊と若筍、菜の花の煮椀。鰆のつけ焼。あと握り。戻り、宮澤事務所の新年会。スタッフや独立した弟子など10数人集まる。私も料理数皿出す。 2月19日(日) 13時、池袋東京芸術劇場のミーティングルーム、「爽樹」俳句会の「東京梓鍛錬句会」にゲストで招かれる。井上井月について30分程講演。あと句会、あと親睦会。「魚盛」21時、お開き。  2月21日(火) 2月21日(火)RM5㎞。店、「井月忌の集い」の打ち合わせで井上井月顕彰会のメンバー。伊那出身の下平和彦さん(鎌倉市次長)。 2月24日(金) 4月号の同人、会員の投句選終える。発行所「門」同人会に貸し出し。その前に3月号発送。あと「金星句会」。環さん4人、など。  2月27日(月) 2月27日(月)4月号選評など追い込み。店、演劇人の句会、8人。国会議員のT先生。今年初めてか。 3月  3月1日(水) 3月1日(水)彗星集選評を書き上げて4月号の執筆終了。店、「きさらぎ句会」あと11人。「宙句会」あと13人。銀漢へ、2名新規入会申込書を受ける。 3月2日(木) 雑用沢山。店、「十六夜句会」ゲスト松山さんと。あと13人店。山田真砂年さん、山崎祐子さん。  3月3日(金) 3月3日(金)区の健康診断。店「大倉句会」あと20数人。 3月4日(土) アルカディア市ヶ谷にて「第四回井月忌の集い」。160人位集まったか、盛況。懇親会では伊那の勘太郎の踊りも。あと、近くで打ち上げ。  3月5日(日) 3月5日(日)「角川現代俳人名鑑」にショートエッセイ、代表句100句など。俳句四季5月号へ巻頭句3句。「春耕」へ菅原庄山子さんへの追悼文。雑用あまた。留守番頼まれたこともあり、「春耕同人句会」欠席。久々、時間あり、RM5㎞。17時からの中野サンプラザ、前川みどりさんを偲ぶ会には出席。あと「炙谷」。 3月6日(月) RM5㎞。奈良の畑中利久君より電話あり。奈良国博や春日大社国宝館にカフェを出店している実業家。野村證券同期。店、「銀化」梅田津、峯尾文世さん他。発行所「かさゝぎ俳句勉強会」あと10人。  3月7日(火) 3月7日(火)RM5㎞。店、阪西敦子さん○歳誕生パーティー。祝句持ち寄り13人。俳人協会総会あとの茨木和生先生、朝妻力、播广さん「たかんな」の吉田千嘉子さん。中村与謝男さん、などなど。賑わう。  3月8日(水) 3月8日(水)RM5㎞。思えば結婚記念日。42年前になる。発行所「梶の葉句会」へ選句。店、閑散。水内慶太さん一派。武田編集長。北爪さん。 3月9日(木) 「極句会」あと8人。飯田眞理子さんがゲスト。 3月10日(金) 礼状。通信など。大山かげもとさんの句集『草紅葉』(北辰社)上梓など。5冊目。上々の仕上がり。店、池田のりを、大王製紙の田中役員と同期生。 3月11日(土) 10時、運営委員会。13時、全国家電会館にて「銀漢本部句会」61人。あと「華の舞」にて親睦会10数人。  3月12日(日) 3月12日(日)久々、終日家。「春耕」6月号へ故高木良多顧問の一句鑑賞。エッセイ下書き。島織布句集選。「春耕」の中島八起句集選。「高遠句会」へ5句出句。賞品小色紙染筆。などなど。 3月13日(月) 店、藤森さんの「閏句会」7人。「天為」の西村我尼吾・対島康子夫妻。 3月14日(火) 「門同人会」に発行所貸し出し。「火の会」7人。同人有澤志峯さん、3年振りか。母上の介護から解放と。豆腐類沢山お土産に来てくれる。萩原陽里さん、お水取り吟行の帰路と。井蛙さんインフルエンザから復帰。  3月15日(水) 3月15日(水)「草樹」小山徳夫さん他7人。環さん誕生日と。「北軽井沢句会」の柴山つぐ子さん、佐藤さゆりさん、鎌倉の帰りと。お土産持って訪ねて下さる。「三水会」6人。22時、閉めて「福の鳥」で一時間程飲む。  3月16日(木) 3月16日(木)健康診断の結果、異常なし。エッセイ集『銀漢亭こぼれ噺』最終校正。既に5・6回は直したが、見る度に気になる所がある。孫達、学期末。2番目が中学生に、4番目が小学生に。店「銀漢句会」あと16人。 3月17日(金) RM5㎞。「蔦句会」選句あと6人。3ヶ月に一度の「白熱句会」。水内慶太、檜山哲彦、井上弘美、小山徳夫、佐怒賀正美、10句出し。あとは閑散。  3月18日(土) 3月18日(土)11時、あずさ号にて岡谷乗り換え伊那市駅。井蛙さんの迎えを受け、高遠町「やますそ」にて「銀漢高遠句会」へ。15人程の方が集まって下さる。句会あと伊那の「角八」にて親睦会。料理多々。最後のおろし蕎麦うまし。あと有志で「エルテ」「アドニス」と巡り、ラーメン餃子の「曼荼羅亭」。明日、高校駅伝で全国から200校位集まるとてホテル全く取れず、井蛙さんの実家にお世話になる。 3月19日(日) 9時起。2日酔い。井蛙さん朝食作ってくれる。天竜川の東岸、火山峠を経由、蔵沢寺、桃源院などを巡る。15時過ぎ、2日酔いがさめぬという井蛙さんと分かれ、駒ヶ根の従兄弟の家。するめの糀漬、瓜の酒粕漬、ごぼうのキンピラなどの私の好物を用意してくれていて迎え酒のビール。18時、町の居酒屋に友人3人集まってくれて歓談。22時、「駒ヶ根プレモントホテル」泊。  3月20日(月) 3月20日(月)ぐっすり寝る。9時間程か。久々。快晴。木曽山脈の雪嶺が鮮烈。「高きを我に学べよと」の高校の校歌を思い出す。光前寺で従兄弟の車に迎えに来て貰い「福玄」の蕎麦。母の実家のルーツなどを聞く。安楽寺を訪ね、飯田実雄住職に挨拶。13時50分発の飯田線で岡谷。あずさ号で新宿。 |