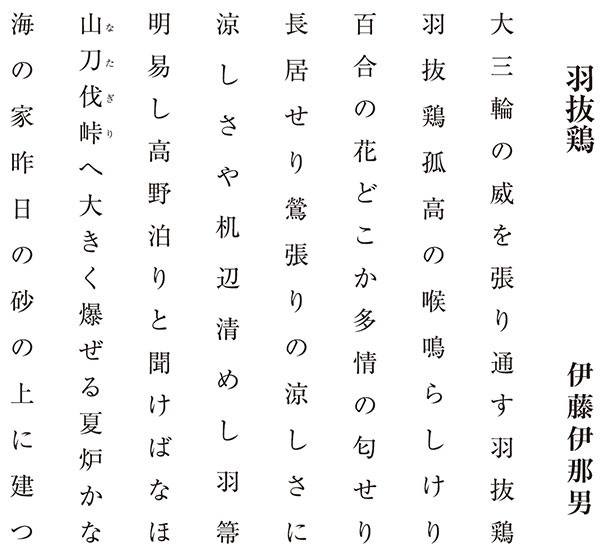

銀漢の俳句

伊藤伊那男

◎第四句集のこと

漠然とだが第四句集は七十七歳位から準備に入ろうと思っていた。ところが病を得てのんびりしている状況では無くなってきたので、急遽準備に入ることとした。句会の記録はきちんと残しているので、数日で千数百句を拾った。月に四、五回の句会として三十句位を発表する。点の入る歩留りを七割とすると年間二百五十句。その内自分でまあまあと思う句は半分位か。その中には自己類想句も多い。思い切り篩に掛けて三百五十句位に絞るつもりである。第一句集の『銀漢』は四十九歳で出版し、第二十二回俳人協会賞を受賞することができた。第二句集『知命なほ』は六十歳の時で俳人協会賞の選考会では予選はトップで通過したと仄聞するが、最終選考会では受賞に到らなかった。第三句集『然々と』は六十九歳の時で僥倖にも第五十八回俳人協会賞を受賞することができた。

三十歳になる頃、仕事は順調であったが、仕事以外に自分を表現するものはないかと模索して三十三歳から俳句を始めた。仕事は極めて多忙であったが俳句を休んだことは無い。四十歳で参画した金融会社はバブル崩壊で大型倒産したが、会社の自己破産を申請したのは私が社長の時であった。失業者となったあと、全く畑違いの居酒屋「銀漢亭」を神田神保町に開店した。その少し後に妻が五十三歳で死んだ。居酒屋稼業は薄利で重労働であったが俳句仲間に助けられておおむね楽しい日々であった。結局十七年間続けたが、コロナ上陸と聞いて即座に閉店した。七十歳を目途にやめようと思っていたので決断は早かった。

振り返ってみると、第一句集『銀漢』は皆川盤水先生から叩き込まれた「写生」の訓練から生まれた習作であった。第二句集『知命なほ』は写生の上に、自分の人生の変化や心情を忍び込ませた「情」の句集であった。第三句集『然々と』は日常生活の哀感、人事、滑稽が大きく顔を出して、一物仕立ての句を中心とした、いわゆる伊那男調を確立した句集と言えるかもしれない。今しみじみ幸運と感じているのは初期に写生を学んだことである。迷ったらいつでも写生に戻ることができるのが私の強みである。抒情も人事も滑稽も油断すると自己満足の句に陥る。写生を昭和三十年代の遺物と思っている俳人もいるようだが、それは違う。写生は自然の実相を透視する強力な武器であり、作者の意図を読み手に理解して貰う重要な伝達手段でもある。

さて第四句集には私のどんな顔が出てくることになるのであろうか。題名もこれから考えるところである。(以上は令和七年四月三日に記したが、その題名は『狐福』とした)

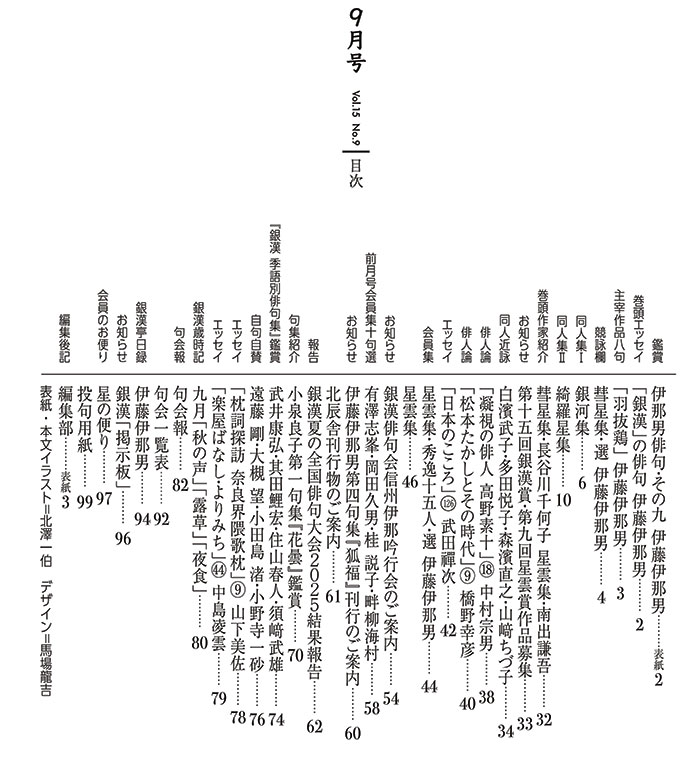

|

拡大します。

|

|

|

第1句集

「銀漢」 |

第2句集

「知命なほ」

|

第3句集

「然々と」 |

彗星集作品抄

伊藤伊那男・選

風通し良き者同士夏料理 久保園和美

草笛の巧より拙が好まるる 谷岡 健彦

簾して世へのかかはりほどほどに 笠原 祐子

黒羽に翁留めし走り梅雨 塚本 一夫

噴水の本閉ぢるごと止みにけり 深津 博

陶枕の唐子と夢に遊びける 中山 桐里

青梅の葉にまぎれつつ育ちけり 小山 蓮子

明易の引つ張つて切るしつけ糸 今井 麦

磐座の紙垂の白さや木下闇 山田 茜

鳴く聲のさては子烏別れ時 笠原 祐子

古利根川の濁りもつとも早苗月 多田 美記

大提灯畳み神輿を通しけり 西 照雄

しつけ糸のままの形見や梅雨の月 我部 敬子

みなが待つ小町の帰郷宵祭 伊藤 庄平

くちなはの撓みに力ありにけり 坂下 昭

石ころが我が念持仏緑さす 長谷川明子

干からびてしまふ方へと蚯蚓這ふ 長谷川明子

風止みて巷のにほひ夕薄暑 辻 隆夫

柿若葉日に二度乾く濯ぎ物 中野 智子

|

伊藤伊那男・選

今回はお休みします。

|

銀河集作品抄

伊藤伊那男・選

宿帳の山湿りなる河鹿宿 東京 飯田眞理子

庭に脚投げ出し母の種選 静岡 唐沢 静男

つづけざま浅間山に響く遠郭公 群馬 柴山つぐ子

通し鴨群れゐてひとつ一つかな 東京 杉阪 大和

淡海の水の続きの植田かな 東京 武田 花果

オリーブの樹下に風聴く五月かな 東京 武田 禪次

さみだるる千の阿弥陀の浮御堂 埼玉 多田 美記

香水の匂ふ仏文学概論 東京 谷岡 健彦

灯の入りて祭おほきく膨みぬ 神奈川 谷口いづみ

蚯蚓出づ野に杭打ちの測量士 長野 萩原 空木

山女焼く手のごつごつとしてゐたり 東京 堀切 克洋

箱膳に篠の子飯や講の宿 東京 三代川次郎

伊藤伊那男・選

その上は南朝の宮竹落葉 東京 飛鳥 蘭

掛け声も大きく気負ふ神輿かな 東京 有澤 志峯

青黴のパンも飛び出すランドセル 神奈川 有賀 理

木漏れ日に眩しさのある薄暑かな 東京 飯田 子貢

苗影の確かとなりし植田かな 山形 生田 武

手挙げればバス留まる里麦の秋 東京 市川 蘆舟

かくれんぼの子らに我慢の草いきれ 埼玉 伊藤 庄平

萍の動くときやや回りけり 東京 伊藤 政

谷戸小路風鈴売りの無言の行 神奈川 伊東 岬

苺熟る蔕に花びら一つ残し 東京 今井 麦

灯を透かす湯屋の二階の伊予簾 埼玉 今村 昌史

後手に歩む故郷麦の秋 東京 上田 裕

山裾はゆふぐれ長し柚子の花 東京 宇志やまと

男の子ばかり育てて豆の飯 埼玉 大澤 静子

黒鍵は沈みしままの終戦日 神奈川 大田 勝行

書を置きて薫風の野にしばし座す 東京 大沼まり子

人の世に雨読葉裏のかたつむり 神奈川 大野 里詩

漏刻に知る時の日の大津宮 埼玉 大野田井蛙

竹落葉形代めきて流れゆく 東京 大溝 妙子

初夏や叩いて覚ます膝頭 東京 大山かげもと

桐の花けぶれる雨の奥会津 東京 岡城ひとみ

紫陽花を抱けば煙雨抱く心地 愛知 荻野ゆ佑子

まだ慣れぬ名刺交換桐の花 宮城 小田島 渚

どこまでも廃線北へ青嵐 宮城 小野寺一砂

麦飯の冷えてはこぼれやすきかな 埼玉 小野寺清人

茎立の抜き差しならぬ丈にまで 和歌山 笠原 祐子

ビル街を鏡の国として新樹 東京 梶山かおり

花みかん貨車の二度目の連結音 愛媛 片山 一行

素麵の夕餉と成りし齢かな 東京 桂 説子

天城路や旅人を追ふ走り梅雨 静岡 金井 硯児

蚊帳つりの釘錆びしまま生家かな 東京 我部 敬子

涼しさや水琴窟にある和音 東京 川島秋葉男

鯉のぼり津軽富士より風摑む 千葉 川島 紬

虹の橋岬より立ち岬へと 神奈川 河村 啓

つかまれて剛力出すや髪切虫 愛知 北浦 正弘

牧草のロール積み上げ風薫る 東京 北川 京子

胎動の刃を轟かせ草刈翁 長野 北澤 一伯

魚屋の濡れし釣銭梅雨に入る 東京 絹田 稜

滝止まる滝の速さを目で追へば 東京 柊原 洋征

辣韭のとほき砂丘の砂抱へ 東京 朽木 直

梵鐘の一打緑の谺かな 東京 畔柳 海村

落ちてなほ雨に打たるる栗の花 東京 小泉 良子

仲見世を絞り出さるる神輿かな 神奈川 こしだまほ

短夜の灯台の灯は力なく 東京 小林 美樹

水喧嘩百年前を蒸し返す 千葉 小森みゆき

古茶注ぎ尾鰭の付きし話聞く 東京 小山 蓮子

傾きし海胆採り舟の棹動く 宮城 齊藤 克之

草取の母生涯の畑を守る 青森 榊 せい子

蟻が曳く蝶のむくろの帆のごとし 長崎 坂口 晴子

蛍消ゆ闇に結界ある如く 長野 坂下 昭

日雀鳴く信濃へぬける関所跡 群馬 佐藤 栄子

蜜豆やまだ思ひ出とならぬ母 群馬 佐藤かずえ

老鶯に耳を遣りつつ米を研ぐ 長野 三溝 恵子

禰宜のごと境内回る羽抜鶏 東京 島 織布

羽ひろげ飛べるつもりか羽抜鶏 東京 島谷 高水

虎が雨没後に親の恋を知り 兵庫 清水佳壽美

熟れ麦の風こそばゆき故郷かな 東京 清水 史恵

籐椅子の古色も味となりにけり 東京 清水美保子

繰り出せり野馬追祭四百騎 埼玉 志村 昌

鬱の字をそらで書けます栗の花 千葉 白井 飛露

子を探す声黄昏に青葉木菟 神奈川 白井八十八

薫風や石の聖書を置きし墓 東京 白濱 武子

北前船名残りの蔵や卯波寄す 東京 新谷 房子

時にする獣の匂草いきれ 大阪 末永理恵子

おほかたは古稀過ぎし人溝浚へ 岐阜 鈴木 春水

静かなる浮き一点を山女釣 東京 鈴木 淳子

神田祭の法被もみあふ電気街 東京 鈴木てる緒

筍を切る包丁の柄に響き 群馬 鈴木踏青子

花みかん広告付きのバス走る 東京 角 佐穂子

田植機の水面の雲を押し流す 東京 関根 正義

折紙の赤が足らぬよこどもの日 千葉 園部あづき

女王も稀代の美女も今日は薔薇 埼玉 園部 恵夏

地球儀のおほかたは海雲の峰 神奈川 曽谷 晴子

金亀子落つ銭湯の逆さ富士 長野 髙橋 初風

牛といふ一字を冠り蝸牛 東京 高橋 透水

露坐仏の大きな耳や愛鳥日 東京 武井まゆみ

訃を聞きしのちの日数や冷し酒 東京 竹内 洋平

スケッチの紫陽花風の色となる 東京 竹花美代惠

紙で折る兜ぶかぶか子供の日 神奈川 田嶋 壺中

愛鳥日籠より逃げし話また 東京 多田 悦子

夜もすがら雨に香をます栗の花 東京 立崎ひかり

枇杷の色熟すを待てと教へをり 東京 田中 敬子

今日もまた見に行く浮巣つつがなし 東京 田家 正好

傘雨忌やそら豆の良き茹で加減 東京 塚本 一夫

更衣記憶違ひをそのままに 東京 辻 隆夫

祈る背に光さしこむ聖五月 ムンバイ 辻本 芙紗

止みさうで止みきらぬまま虎が雨 東京 辻本 理恵

島市場籠を抜け出す蛸の足 愛知 津田 卓

大見得のままに向き変へ蟇 東京 坪井 研治

海を向く万壺の黒酢明易し 埼玉 戸矢 一斗

眼裏に旅の白波鑑真忌 千葉 長井 哲

新茶汲む香りや朝の動き出す 東京 中込 精二

袋角とはぽこぽこと沸くかたち 大阪 中島 凌雲

夏つばめ抜けゆく路地に醤の香 東京 中野 智子

いとこまで回るお下がりこどもの日 茨城 中村 湖童

差しゐたる蕗の葉裏に雨を聞く 埼玉 中村 宗男

青々と一束を投げ菖蒲の湯 東京 中村 藍人

灯すとは火を分けること五月闇 長野 中山 中

父の日の鏡に映す力瘤 千葉 中山 桐里

団扇撒うちはは柄より舞ひ落つる 大阪 西田 鏡子

もう影を持たぬ高さに夏の蝶 埼玉 萩原 陽里

橋掛りたつぷり使ひ薪能 東京 橋野 幸彦

走り梅雨とは言へすでに本降りに 広島 長谷川明子

実梅落ち夜の深さを知りにけり 東京 長谷川千何子

底青く鮎釣並ぶ吉野川 兵庫 播广 義春

花茣蓙にかなはぬ夢を横たへる 埼玉 半田けい子

零れても矜恃の色を鉄線花 埼玉 深津 博

短編の夢のすぐ消え明易し 東京 福永 新祇

くちなしや喪服の似合ふ不幸せ 東京 福原 紅

反骨を生きる力に炎天下 東京 星野 淑子

ででむしや桑名へ十里てふ標 岐阜 堀江 美州

学僧はいつも小走り青時雨 埼玉 本庄 康代

山盛りの蚕豆明日の茶菓とせむ 東京 松浦 宗克

書割のやうな月あり麦の秋 東京 松代 展枝

オルガンの音色懐かし聖五月 神奈川 三井 康有

近づけばまた遠のけり河鹿笛 神奈川 宮本起代子

ダービーや人馬一体風を切る 東京 村田 郁子

アマリリス四方にお喋りするやうに 東京 村田 重子

医学書のそろそろ黴びてくる頃か 東京 森 羽久衣

源流の水音しづか水芭蕉 千葉 森崎 森平

強がりは江戸の血筋や初鰹 埼玉 森濱 直之

甘きとき苦きときにもソーダ水 長野 守屋 明

包み込む父の手に似て柏餅 東京 矢野 安美

十戒も五戒も何ぞ梅雨鯰 愛知 山口 輝久

あぢさゐに風の離れぬ一日かな 群馬 山﨑ちづ子

その節に産毛を残し今年竹 東京 山下 美佐

水うちはうだつの町に風起こす 東京 山田 茜

月影に襞深くして白牡丹 東京 山元 正規

若葉風吹き抜けてゆく沈下橋 愛媛 脇 行雲

蓮開くや志功菩薩の頰ゆたか 東京 渡辺 花穂

銀河集・綺羅星今月の秀句

伊藤伊那男・選

今回はお休みします。

伊藤伊那男・選

秀逸

現世のさざめきのなか軒風鈴 広島 小原三千代

富士山は切絵のごとし梅雨夕焼 静岡 橋本 光子

まな板干す青水無月の風の中 千葉 平野 梗華

外にも出よ潮目変はるを知らぬ蛸 東京 橋本 泰

黴といふ字の絡み合ふ形かな 東京 西田有希子

雪渓の一筋白根隠しかな 群馬 中島みつる

故郷の日向の匂古団扇 埼玉 内藤 明

鶏卵を飲み込み蛇の仁王立ち 愛知 住山 春人

反芻の牛の半眼目借時 栃木 たなかまさこ

落人も摘みしか祖谷の医者いらず 東京 熊木 光代

登攀の伸びるザイルや岩燕 東京 上村健太郎

春の蚊のまだ攻め込みの甘さかな 長野 上野 三歩

香水の違ふ二件をはしご酒 広島 井上 幸三

夕餉にはまだ間のありし河鹿宿 東京 伊藤 真紀

先づ鼻を近づけてみる新茶かな 東京 飯田 正人

星雲集作品抄

伊藤伊那男・選

の匂膨らみ母が待つ 東京 尼崎 沙羅

岩陰に我が影かくし山女釣る 東京 井川 敏

青梅雨の棚田の谷を千曲川 長野 池内とほる

更衣歯で切り取りし仕付糸 東京 一政 輪太

故郷の当主も変はり桐の花 埼玉 梅沢 幸子

蚊遣火の匂染みこむ実家かな 長野 浦野 洋一

柏餅貧なる頃の父想ふ 静岡 小野 無道

茂林寺の狸抜け出し戻り梅雨 群馬 小野田静江

五月雨にけぶる義仲挙兵跡 埼玉 加藤 且之

姥捨

語部は農夫棚田に蛙鳴く 長野 唐沢 冬朱

雲の峰沸き立つ如く白に白 東京 軽石 弾

樟脳は昭和のにほひ更衣 愛知 河畑 達雄

泡上りきれば漆黒黒ビール 東京 北原美枝子

蜘蛛の袋足千本に蹴破られ 東京 久保園和美

地方紙に巻かれて届く笹団子 群馬 黒岩あやめ

老鶯や声を限りの嬬恋路 群馬 黒岩伊知朗

夏蝶よ一万尺を越えて行け 群馬 黒岩 清子

窯出しの陶は七色蜥蜴這ふ 愛知 黒岩 宏行

モナリザを観て吐き出されパリ暑し 東京 髙坂小太郎

年とればヨイショの連呼日の盛り 神奈川 阪井 忠太

ふつふつと途切れぬ話題ソーダ水 長野 桜井美津江

千社札くぐり抜けたる夏燕 東京 佐々木終吉

蜘蛛の囲の自由自在にして緻密 群馬 佐藤さゆり

隙もなく咲き揃ひたる躑躅かな 東京 島谷 操

半日で突貫工事海の家 東京 清水 旭峰

草刈機石を咬みたる音のする 千葉 清水 礼子

水芭蕉近くて遠き尾瀬の道 群馬 白石 欽二

明易や千木に一声里鴉 東京 須﨑 武雄

昼覚めて平和憲法記念の日 東京 鈴木 野来

子雀の祠詣づる屋根伝ひ 埼玉 其田 鯉宏

海亀や翼を拡ぐ珊瑚礁 東京 髙城 愉楽

紫陽花や知ることのなき母の恋 東京 寳田 俳爺

梅雨湿り大仏の目に憂ひ有り 埼玉 武井 康弘

辞儀の度簪揺るる藍浴衣 東京 田中 真美

小雨降る腹切やぐら五月闇 神奈川 長濱 泰子

古里のあの日の蓮華今も咲く 京都 仁井田麻利子

瀬戸内に点在の島夕焼空 東京 西 照雄

過去帳の戦中の子に柏餅 宮城 西岡 博子

あぢさゐの風肩越しに坐禅堂 神奈川 西本 萌

鬱々と過ごす休日梅雨夕焼 神奈川 花上 佐都

いつしかに星湧きいづる夏の湖 長野 馬場みち子

母の日や蛍袋を覗き込む 千葉 針田 達行

五合目に馬匂ひたる山開き 神奈川 日山 典子

夕闇に蕺草の白冒されず 千葉 平山 凛語

白躑躅咲き満ちてなほ寂然と 長野 藤井 法子

ジーンズの穴に横糸夏きざす 栃木 星乃 呟

手を合はすやうに泰山木の花 東京 松井はつ子

麦秋や野火止の水迸り 埼玉 水野 加代

鈴なりのさくらんぼうを手みやげに 愛知 箕浦甫佐子

片蔭り廻り地蔵の背負はれて 東京 宮下 研児

咲きながらなほ蔓伸ばす藤の花 東京 無聞 益

一つづつ暮れかけていく朴の花 宮城 村上セイ子

夕闇に花くちなしは媚を売る 東京 家治 祥夫

夏めくやトランク一つの旅を恋ふ 神奈川 山田 丹晴

吊橋の谷の深さや山法師 静岡 山室 樹一

郭公の届く夜明けの枕上ミ 群馬 横沢 宇内

書肆毎に住みつく黴の匂あり 神奈川 横地 三旦

銀杏若葉真珠のごとき実をひそめ 神奈川 横山 渓泉

住み人の変はりし隣家青簾 千葉 吉田 正克

蒲公英の茎を手折れば乳出づる 東京 若林 若干

走り梅雨観音様の前のめり 東京 渡辺 広佐

星雲集 今月の秀句

伊藤伊那男

今回はお休みします。

伊那男俳句 その九(令和七年九月号)

洛中図より一陣の花吹雪

俳句の題材になる、ということもあるが、洛中洛外図と涅槃図は私の好みである。涅槃図藻は様々な生き物の生態があり、嘆きの形がある。洛中洛外図は、その当時の人々の屋敷や長屋や服装、髪形などや市場の様子、祭の一部始終が描かれていて飽きることが無い。また、たとえば今は失われている二条城の天守閣がどんな形であったかなども解る貴重な資料でもある。何よりも全幅が金泥の雲に覆われていて佳麗なのがいい。花の都の栄華を伝えるものである。さてこの句はその洛中洛外図から「一陣の花吹雪」が舞い出てきたと空想を働かせたものである。空想と言っても、実際に見詰めていたらそんな気持ちになったのであるから心の中の真実である。私が初期に習った写生派から見たら「物理的に有り得ないことで嘘を言ってはいけない」と批判されると思う。その時は「絵図の前に飾った桜が散ったのでさ」と言い逃れるつもりである。只の嘘は見抜かれるが、「見てきた上の嘘」は強いのだと思う。

平成二十三年作『然々と』所収 |

\

更新で5秒後、再度スライドします。全14枚。

リンクします。

aishi etc

挿絵が絵葉書になりました。

Aシリーズ 8枚組・Bシリーズ8枚組

8枚一組 1,000円

ごあいさつにご利用下さい。

|

![]()

![]() 9月号 2025年

9月号 2025年