![]()

| 2017年 | 1月号 | 2月号 | 3月号 | 4月号 | 5月号 | 6月号 | 7月号 | 8月号 | 9月号 | 10月号 | 11月号 | 12月号 |

| 2018年 | 1月号 | 2月号 | 3月号 | 4 月号 | 5月号 | 6月号 | 7月号 | 8月号 | 9月号 | 10月号 | 11月号 | 12月号 |

| 2019年 | 1月号 | 2月号 | 3月号 | 4月号 | 5月号 | 6月号 | 7月号 | 8月号 | 9月号 | 10 月号 | 11月号 | 12月号 |

| 2020年 | 1月号 | 2月号 | 3月号 | 4月号 | 5月号 | 6月号 | 7月号 | 8月号 | 9月号 | 10月号 | 11月号 | 12月号 |

| 2021年 | 1月号 | 2月号 | 3月号 |

![]() 3月号 2021年

3月号 2021年

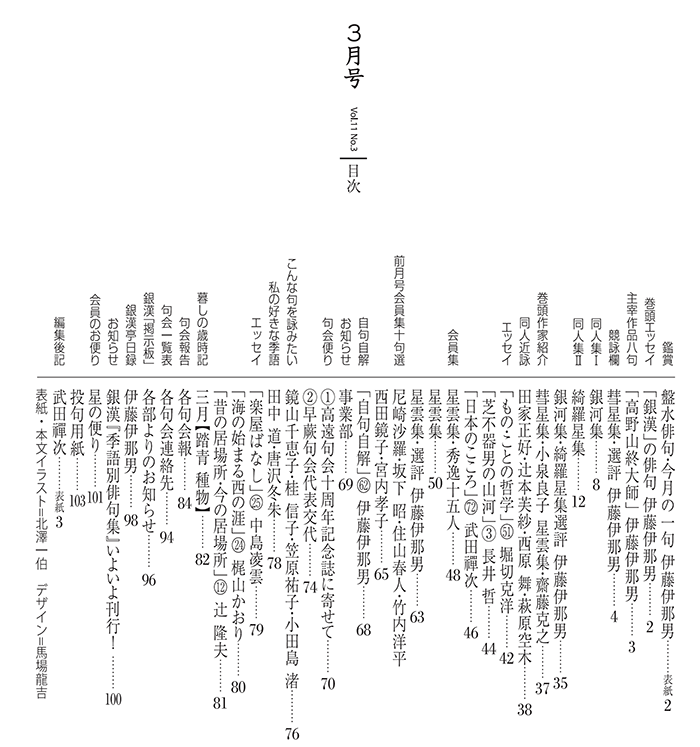

| 伊藤伊那男作品 銀漢今月の目次 銀漢の俳句 盤水俳句・今月の一句 彗星集作品抄 彗星集選評 銀漢賞銀河集・作品抄 綺羅星集・作品抄 銀河集・綺羅星今月の秀句 星雲集・作品抄 星雲集・今月の秀句 伊那男俳句 銀漢の絵はがき 掲示板 主宰日録 今月の写真 俳人協会四賞受賞式 銀漢季語別俳句集 |

伊藤伊那男作品主宰の8句    今月の目次   銀漢俳句会/2021/2月号 銀漢の俳句伊藤伊那男

|

| ◎井上井月(河豚の句) 井上井月に食べ物と酒の句が多いことは何度か紹介した。無類の酒好きなので酒の句は解るが、寄食する身の上で相当な美食家であったことが井月の不思議の一つである。鯛やら鰹やら高級魚の句が幾つもあるが、一番多いのは河豚の句である。全部で十句あり、次に挙げておく。(●ルビ/ふぐとじる) 聴きにくい手柄話や

河豚売やあと振り返り〱(★おどり字「くの字」)

河豚汁や無銘の刀誰誉めし 河豚の座を遁れて 河豚汁や女あるじの 河豚汁や女だてらの茶碗酒 河豚喰ふた其夜は 方円の器仲間や河豚汁 河豚の座や女の衣の裏返し 河豚について述べておく。今も河豚の刺身を「てっさ」と呼ぶが、 さて豊臣秀吉の朝鮮出兵の折、多くの将兵が九州に渡ったが、河豚に当たって大勢が死んだことから、秀吉が河豚食禁止令を出し、その掟が江戸時代を通じてずっと続いていたのである。松尾芭蕉に〈あら何ともなや昨日は過ぎてふくと汁〉があるように、美味であるが死と隣合せの食物であるだけに、密かに食べる物であった。 先の井月の句を見るとその雰囲気が解る。私の想像では、舞台はおそらく江戸市中の色街の一角の風景のように思われてしかたがない。「茶碗酒」やら「女あるじ」やら「皮褥」やら「無銘の刀」、「方円の器仲間(不揃いの食器のようなえたいの知れない仲間、か)」や「女の衣の裏返し(座が乱れていること、か)」や「ひそ〱(★おどり字「くの字」)咄」など、句から浮かび上がってくるのは場末の秘密めいた酒場で、やや淫靡な雰囲気さえ感じられる句群であり、臨場感がある。井月は信州に来るよりも前の若い頃、こういう生活をしていた無頼な時代があったのではないか、と思っている。 さて河豚をおおっぴらに食べるようになったのは何時からか。明治二十一年、内閣総理大臣伊藤博文が下関の料亭「春帆楼」に泊った折、時化で他の魚を出すことができず、思い切って河豚を出したという。博文公は大いに満足し、翌年県知事に命じて秀吉以来の河豚食禁止令が解かれたのであった。 |

| 日本海に面した漁村などで見掛ける風景である。北風を防ぐため垣根を作る。これが「風垣」「風除」。春になるとその囲いを解く。使っていた板や枝、縄などには海から飛んできた波の花などが絡んで、濃く匂ったと詠んだ、生活感の強い句である。先生は昭和三十年代の「風」でたっぷり「風土俳句」の実作を体験しているので、こうした句が後年になってからも口をついて出てくるのであろう。この風景も一昔前のものとなってきた。 (平成十四年作『山海抄』所収) |

彗星集 選評 伊藤伊那男伊藤伊那男・選祝詞から佳き名こぼれて七五三 深津 博

茶の花の明き鳥獣戯画の寺 三代川次郎

畦といふ箍ゆるびたる冬田かな 杉阪 大和

冬ざれや即身仏の声を聞き 森崎 森平

吹晴れて関八州の神迎 唐沢 静男

菊模様はがしつつ食む河豚刺身 山元 正規

書を置きてオリオンの座を確かめり 大沼まり子

初雪や歳時記に置く老眼鏡 山﨑ちづ子

後ろ手に歩く賢治や夕落葉 深津 博

一生を父追ひ越せず木の葉髪 高橋 透水

綿の雪絡む聖樹の畳み癖 日山 典子

湯たんぽの大恋愛のごと冷める 堀切 克洋

老猫のいよよ気儘に漱石忌 多田 美記

剥落の千手の御手の寒さかな 朽木 直

漉き紙は石鎚山より給はれり 武田 花果

キューポラの消えゆく街の冬夕焼 塚本 一夫

コート買ふ大人の恋の映画見て 坂下 昭

箱すべる金糸のリボン降誕祭 久坂衣里子

銭湯は何処も富士の絵柚子湯かな 堀 備中

冬至の湯見えぬ傷にも深く染み 市川 蘆舟

銀河集作品抄伊藤伊那男・選 軍港のそこは航路ぞ浮寝鳥 東京 飯田眞理子

初句集 秋惜しむ断捨離をせし身軽さに 静岡 唐沢 静男 師走来る我晩年のうそ速し 群馬 柴山つぐ子 来し方も今もまあまあ日向ぼこ 東京 杉阪 大和 白鳥の空を低くし渡り来し 東京 武田 花果 小春日のラジオの高音農具小屋 東京 武田 禪次 一切にかかはらずあり冬の滝 埼玉 多田 美記 干すときも川の字となる蒲団かな 東京 谷岡 健彦 知らず散る柊の花匂ふのみ 神奈川 谷口いづみ 箒ごと地より初霜剝がしけり 長野 萩原 空木 教会の殊に懺悔の息白し パリ 堀切 克洋 鎌倉は海のにほひの七五三 東京 松川 洋酔 秋深し声出して読む子規の墓誌 東京 三代川次郎    綺羅星集作品抄伊藤伊那男・選

|

| 「干すときも」の「も」の効果が大きい。家の中でも川の字、そして干す時もと、場所が変わっても同じ形というところが俳諧的おかしさである。おのずから家族の様子なども想像できるのである。同時出句の〈白息が回りて行けり百度石〉も白息が同じ所を百度回るという機知的視覚。各々が短編小説のような味わいを持つ。 |

| 我々が皆川盤水先生から習った写生句とはこれだ!と知っておいてもらいたい句である。初霜ごと箒を剝がす。それだけしか言っていないのだが、鮮やかな景と詩が残る。それに続く〈初霜や塵取跡が台形に〉も同様の景色。主観を一切入れないで、物、実景だけを詠む。この力を会得してから徐々に主観を注入していくのが俳句上達の早道。 |

| パリでの嘱目であろうか。懺悔室であるから当然暖房などはなかろう。懺悔の言葉であれば尚更息は白い、と感じ取ったのが手柄である。同時出句の〈数へ日の重ねて透けて京の湯葉〉は何重かの層をなす湯葉と、数へ日、という数を掛け合わせたうまさ。「重ねて透けて」が眼目。 |

| 鎌倉の地名が揺るがない句である。普通俳句では嫌われる「は」を堂々と使って一層強調しているのもこの句の特徴で、いい。海にひらけた土地だけに、どこの神社にも潮風が及ぶ。すがすがしい七五三である。 |

| 「ダモイ」はロシア語で「家へ」「故国へ」という意味。第二次世界大戦の敗戦直前、ソ連は日ソ中立条約を破って満州に侵入し、大勢の日本兵をシベリアに抑留し、強制労働に就かせた。「ダモイ」は切実な言葉。作者の父君はその苛酷な体験をされたのであろう。「白鳥来」と美しい季語を配したが、それ故、悲しみが深い。 |

| 下五の落しどころが面白い句である。秩父札所の石段を登ってきて、当然観音かと思うと「熊に注意」と。こういう予想を裏切るのも俳句の楽しさである。 |

| 七五三と書いて「しめ」と読む。山形県の月山麓の七五三掛(しめかけ)の地名にルーツがあるようだ。「木綿七五三」と書いて「ゆうしめ」と言い、行者が首に掛ける。それはさておき、子供の顔というものは両親の面影が入り交じっているが、七歳位になるとはっきりしてくる。この句は明確に母親似であるという。父親の安堵か、失望か。 |

| 富士吉田の北口本宮富士浅間神社の嘱目か。昔講宿が密集していた参道は真っ直ぐ富士山に向かうゆるやかな傾斜した道。「富士にまつすぐ」の単純な把握が逆に力強い。同時出句の〈凩をどんと背に受け西郷像〉はいかにも肉厚な体躯の西郷さんらしい捉え方。「どんと」には「西郷どん」の呼称にも通じる面白味を持つ。 |

| 国境線は人間が勝手に引いたもので、それも権力によって変遷する。動物にとっては全く関係の無いものだ。川の中の国境、見えないものによく目を付けたものだ。同時出句の〈裸婦像とがまんくらべの冬木立〉も自由な発想である。作者は葉を落とした冬木立は寒いだろうと想像する。その木立の中の裸婦像はもっと寒いのではないか……これは我慢競べか、と空想に変わる。こういう詩心を大事にしてほしい。 |

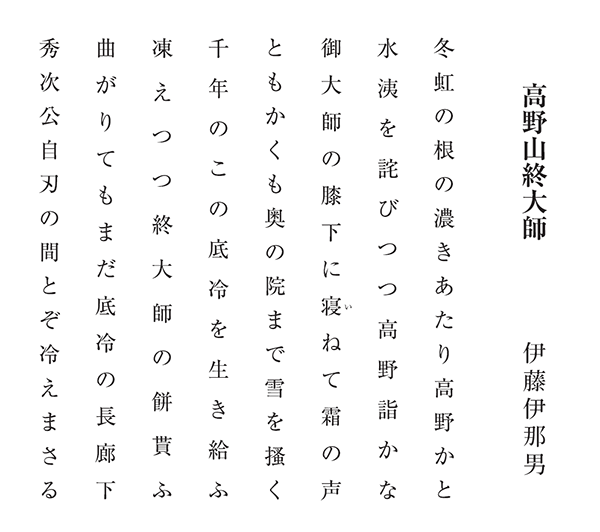

| 年末に訪ねた高野山の嘱目である。「散華」は密教の法要で撒く紙の花。高野の雪はその散華かも知れない、と空海を偲ぶ。同時出句の〈マントラの白息となる朝勤行〉もよくできた句だ。只の旅行者よりも一歩高野山の冷気に踏み込んでいるようだ。 |

| こんな句を見ると、ああ、信州へ帰って鯉(こい)濃(こく)が食べたいと思う。年を取ると共に鯉の味噌汁が懐かしい。寒鯉は怖い位脂が乗っているのだ。筒切りにした真中の内臓がうまい。老いの身を温めに帰りたい、と思い立たせる句であった。 |

その他印象深かった句を次に

| 鷹匠の動き、鷹の動きを無駄なく捉えている。両者の間には緊密な信頼関係がある筈で、腕の微妙な動きで鷹は主の意思を察知して飛び立つ。その以心伝心の絆を「一振り」の措辞で表現したところが見事。同時出句の〈十二枚目の名画破りて暦果つ〉は、各月毎の名画を減らしていったという視点の良さ。〈海の香の運河鈍色冬鷗〉は冬鷗の斡旋の効いた写生句。〈智に情に右往左往や漱石忌〉は『草枕』の名言を配した諧謔性のある作品。 |

| 「私有地に付き通行禁止」とか「通り抜けできません」などという表示を目にすることがある。が、神の旅ともなれば別、体重も身幅もないのでどこであろうが、自由自在に通り抜けて出雲に旅立つ。人間社会との食い違いを突いた面白さ。同時出句の〈勧誘の電話ばかりの神の留守〉も今日的社会状況を組み込んで、神の留守に付け込む人達だとする鮮やかな見立てであった。 |

| 「虎落笛」をもがり笛と読むことなど、俳句をやっていなければ知らないままだったかもしれない。「強請る」は、我を張る、だだをこねる、というような方言から来た言葉だといわれている。この句は理科室の骸骨を哭かす、というのだから驚く。夜の教室を想像すると、そんなことがあっても不思議ではないな、と妙に納得する力を持っている。 |

| 冬至は十二月二十二日頃、その前後の昼の時間の短さを「短日」という。たまさかの日曜日も、十二月ともなればあれこれ雑用に追われて暮れていく。「お」の音の付く「追」「終」を巧みに使い分けた点もうまい。同時出句の〈毛糸編む頭のもつれほどきつつ〉も頭と毛糸に「もつれ」を絡ませた味わいの深い作品であった。 |

| 庭師のことであるから、日の落ちる状態を熟知しているのであろう。早々と剪定道具の片付けに入っている。そういう庭師の勘を「すでに梯子降り」で語り切っている。 |

| 想像するに、過疎の進んだ村の里神楽であろうか。村を去っていった人達が、この日ばかりは集まってくる。あちこちで挨拶があり、消息などを語り合っている。神楽の始まる前の見物席の一景をうまく捉えている。 |

| 雪吊の張り具合は相当な技術を必要とすることであろう。張り過ぎると雪や風の圧力に耐えられなくなる。緩め過ぎると意味をなさない。そのような微妙なところをこの句は見逃していないのである。 |

| 信州に育った頃、家族総出で野沢菜漬をしたものだ。大人が入れるほどの樽に二つ漬けた。塩などは量ったりしない。土俵入りの力士のように母が大きく摑んで振りかける。この句のような塩加減であったことを思い出した。 |

| 今は全く見掛けなくなったが、狐の襟巻というものがあった。狐の顔もちゃんとついていて、ガラス玉であろうか二つの目もあった。自分の目と合わせて四つの目、ということであろう。それが解ると実に面白い句である。同時出句の〈翅立てて地を這ふばかり冬の蜂〉の写生もいい。 |

| 丹は不老不死の薬、田はこれを産する土地。つまり丹田とは力を入れると健康と勇気が湧く場所である。この句は家というものにも丹田があり、炬燵を据えるとそこが力の湧く場所になる、というもの。この見立ては見事である。炬燵が家の丹田という着想の良さを称えたい。同時出句に〈三年か五年か迷ひ日記買ふ〉があった。さすがに我々の世代となるともはや十年はないという面白さ。 |

| 三島由起夫の割腹自殺は私が大学二年生の時。もう半世紀を経ていることに驚く。三島の「憂国」とは何であったのか?政治思想的に指針なく漂流する船のような日本を憂いた、ということなのであろうか? 私は天才の直感を今も理解できないままである。「標なき」には感じるものがあるが‥‥。 |

| 伊那男俳句 自句自解(62) 埋火とならむ雨夜の蛍火は

信州伊那谷で育った頃、蛍は時折家の中に迷い込んでくることもあったし、近くの川べりに行けば蛍狩りもできた。飯田線の基点駅の辰野町は、街をあげて蛍の保護を行ったこともあり、今や全国的に知られた蛍の名所で、数百、いや数千の蛍が群舞する様は凄絶である。黄泉国の熱の無い炎のようである。ただし好みの問題だが、これほど沢山の蛍を見るのは一回だけでいいな、と私は思う。私が最も感動した蛍は、山形県の田麦俣。数軒残る茅葺き多層民家の一軒が民宿になっていて、月山登山の後、泊まったときのことである。骨酒で寛いでいると、月も無い漆黒の夜で、目を凝らせばようやく判別のつく水田と裏山。その闇を一匹、二匹の蛍が点滅しつつ横切る、それは私にとって蛍の最も美しい風景として心に焼き付いている。さて掲出句、雨催いの日の蛍は葉の裏側に廻り、時折葉越しにほのかな光を放つ。「埋火」は冬の季語だが「とならむ」と比喩として使ってみた。 子別れの鴉のこゑを夜更けまで

金融会社を経営していた末期の頃、もはや貸出しも回収もできず閉塞状況に陥ったが、時間だけは余っていた。そんな時期、盤水先生がよく声を掛けて下さり、新宿西口の先生の馴染みの酒場「ぼるが」で度々馳走をして頂いた。「ぼるが」は俳人、歌人、演劇人、映画人などが集まる店で、亭主の高島茂氏は俳人としても知られている方であった。ある夜、鴉の鳴き声を聞いた先生が「鴉の子別れだね」と呟いた。帰宅して調べると、鴉は親子の情愛が深く、子育てはこまやか、秋の別れの時を迎えると、親は追い払うような素振りや鳴き方をして独り立ちさせる、とある。ほとんど知られていない季語である。そのあと春耕の記念大会の募集句にこの句を投句したところ、盤水先生一人だけがこの句を選んでおり、それも何と、天賞であった。もしかしたら贔屓ではなかったか、などと気を揉んだが、今見ても悪い句ではない。弟子はこうやって育てられるのかな、と此の頃思う。 |

12月 12月19日(土) 12月19日(土)明日から煤逃吟行。2月号の選句選評。シャカリキにこなす。近所の二家族が遊びに来ていたが、参加せず、夜になるまでに仕上げる。「角川俳句大歳時記」の改訂版に井月忌を立項する! とて、解説文の依頼を受ける。「銀漢句会」他数句会の選句。これで憂いなく旅に出られる。 1  2月20日(日) 2月20日(日)5時起床。カラスミの手入れなど。8時過ぎの新幹線に乗車。横浜に着く前から富士山が見える日は珍しい。快晴! 新大阪、11人集合。千里山バスにて堺市役所展望ロビーより、百舌鳥古墳群を俯瞰。あと仁徳天皇陵古墳前で「雲の峰」の角野京子さんの出迎えを受け、案内していただく。粉河寺を見て、雪の高野山へ。「宿坊遍照光院」泊まり。食後、五句出し句会。  12月21日(月) 12月21日(月)7時、勤行参加。8時過ぎ、出発。会計で酒代を取らなかったというので慌てて心付けを渡しに行く。金剛峯寺、壇上伽藍参拝あと奥の院へ。丁度、空海上人の月命日。弘法さんの日で、林檎と饅頭を頂く。10時半のお膳(空海上人への食事)を運ぶ日課を目撃する。戦国、江戸時代の大名の墓など、雪の中を見学。慈尊院、丹生都比売神社(天野の里)を見て葛城の高鴨神社と、この旅でようやく奈良に入る。駅前の「スーパーホテルLohas JR奈良駅」投宿。朝妻力さんと合流し、「蔵」の2階へ。五句出し句会。食事佳し。時節柄、早めに切り上げて22時、就寝。  12月22日(火) 12月22日(火)5時起床。快調。「蔵」でいただいたおにぎりの朝食。温泉にゆっくり浸る。9時過ぎの電車で大阪、四天王寺へ。またまた角野京子さんが来て下さる。中島凌雲君が来る。四天王寺は何回か来ているが、今回はゆっくり巡る。あと高槻の今城塚古墳へ。2回目。16時半、井蛙さんと京都。四条烏丸のホテルに投宿。大住光汪君と合流。「しん」に和田ちゃん、悦子と5人。色々食べるが、とにかく、ぐじ! 京都もコロナ規制あり。21時にはホテルに入る。  12月23日(水) 12月23日(水)7時、「高木珈琲」にてモーニングセット。うまい! 桃山の桓武天皇柏原陵、明治天皇伏見桃山陵、乃木神社を歩く。伏見稲荷大社を訪ね、稲荷山1周1時間半。京極の「三嶋亭」にてオイル焼。「たつみ」にて粕汁と酒一杯。錦市場で酢茎、白味噌他を買う。ホテルで荷造りした後、19時半、聖護院の「河道屋養老」で養老鍋。エッセイ1本、22時就寝。  12月24日(木) 12月24日(木)7時過ぎ、「高木珈琲」。八時位の電車にて安土。安土城跡を巡る。1回目は20代後半40代にも来て、今回3回目。随分整備が進んでおり、これもまた良し。あと彦根城、ここも3回目か。17時、長浜。「住茂登」の鴨鍋。雨となる。大住君はここで別れる。奥琵琶湖のホテル投宿。22時就寝。  12月25日(金) 12月25日(金)5時過ぎから、俳句鼎談の準備。10時10分、ホテル前の船着場から竹生島へ。虹をいくつも見る。竹生島は1時間ほど。同じ船で戻る。北国街道沿いの「翼果楼(よかろ)」にて鯖そうめん、鯖鮨、小鮎煮、鮒鮓で仕上げ。2時過の電車で高月の渡岸寺観音堂(向源寺)の十一面観音を拝す。3度目か。米原から新幹線、眠りっぱなしで帰京。19時過、帰宅。 12月26日(土) カラスミ調整。伶ちゃん今日も舞台。13時、飯田橋の角川本社にて合評鼎談3回目。終って忘年会の予定であったが、コロナ禍拡大の中であり、神楽坂の「志満金」の鰻弁当を用意して下さり、歓談。酒なし。 12月27日(日) 午前2時、起。各句会の選句。通信の他雑務。6日間留守をすると郵便物多数。 12月28日(月) 杏一家と吉祥寺の焼き肉店「李朝園」で忘年会。昔、家族でよく来た店。 12月29日(火) 発行所、武田編集長と打合せ。あと知人の店を2軒ばかり廻る。苦境の中、頑張っている。 12月30日(水) 昨夜から家族はスキー。莉子は一週間前から合宿。「銀漢新年俳句大会」の募集句600句強あり、選句を井蛙さんに送る。ごまめ、数の子、五色なます、鰤の酒粕煮などの用意。夕方、家族スキーから帰宅。近所の中川家に三家族集まり忘年会。寿司、鴨鍋など。24時、私だけ帰宅。 1月 昼近くに皆起きてきて、新年の挨拶。白味噌雑煮、お節料理、ヴーヴクリコで乾杯。14時までの酒宴で酔ってしまい、昼寝。夜、河豚刺、鰭酒。たらば蟹の鍋。  1月2日(土) 1月2日(土)昼、大井町へ。途中富士山を仰ぐ。午後の「ライオン・キング」(劇団四季)に伶輔君出演6回目。私は2回目の観劇。〈初芝居ライオンの子の孫を見に 伊那男〉。一緒に帰宅して今夜はピザを取る。白菜スープ、キャベツのサラダ他。  1月3日(日) 1月3日(日)午後、杏一家来て新年会。気仙沼の牡蠣取り寄せ。生、蒸し、土手鍋。カラスミの新作供す。Mさん句集稿、Sさん句集稿のチェック。2月号校正の残り。 1月4日(月) 「俳人協会賞」最終候補作品を読み始める。夜、和田ちゃんに頼んだ九条葱と京の油揚で鍋。  1月5日(火) 1月5日(火)久々、散歩。農家などを巡る。「銀漢」の『季語別俳句集』3回目の校正ひたすら。二月末予定の調布市の講演延期の連絡受く。 1月8日(金) 遅ればせながら七草粥。13時、発行所にて『季語別俳句集』校正会議、3回目。17時近くまで。一斗、禪次、大和、悦子さん。校正はジャングルの迷路。  1月9日(土) 1月9日(土)快晴。緊急事態宣言下ながら、伊那北会で江戸城巡り。夏に市ヶ谷濠から桜田門近くまで歩き、炎天下でへたばって断念。「桜田門外で変※! 」の仕切りなおし。半蔵門から反時計廻りにほぼ一周して、解散。桜田門は正式には「外桜田門」。従って「外桜田門外の変」というべきか。  1月11日(月) 1月11日(月)「銀漢」の「新年俳句大会」の賞品の短冊7枚。書初め。あと、寝たり、起きたり、テレビを見たり、怠慢な1日。伶輔舞台。 1月14日(木) ここ数日、「俳人協会賞」最終候補の作品を読み続ける。今年の「春耕賞」該当作なしと連絡あり。選後評送る。  1月16日(土) 1月16日(土)14時、発行所。「銀漢」の皆さんへの新年の挨拶と新年大会の選後評のビデオ撮り。羽久衣、井蛙さん。いづみさんも来て、神保町の「ビヤホール ランチョン」で小酌。  1月17日(日) 1月17日(日)3月号のエッセイ、自句自解その他。礼状、通信等。角川合評鼎談の校正。 ※ 「変」の右横に・を打ってください   |

△榊

榊は、古くからあの世とこの世、そして神と人を分けるための境目を示す木とされてきました。この意味から「境木」が転じて、「榊」と名づけられたと考えられています。また、先端の尖っている植物は、神が降りる依代とされることも、神事に利用されてきた理由です。江戸時代には月に2度、神棚に飾った榊を取り替える風習があったんですよ。