HOME 句会案内 バックナンバー

2012年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2013年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2014年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2015年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2016年 1月 2月 3月 4月 5月

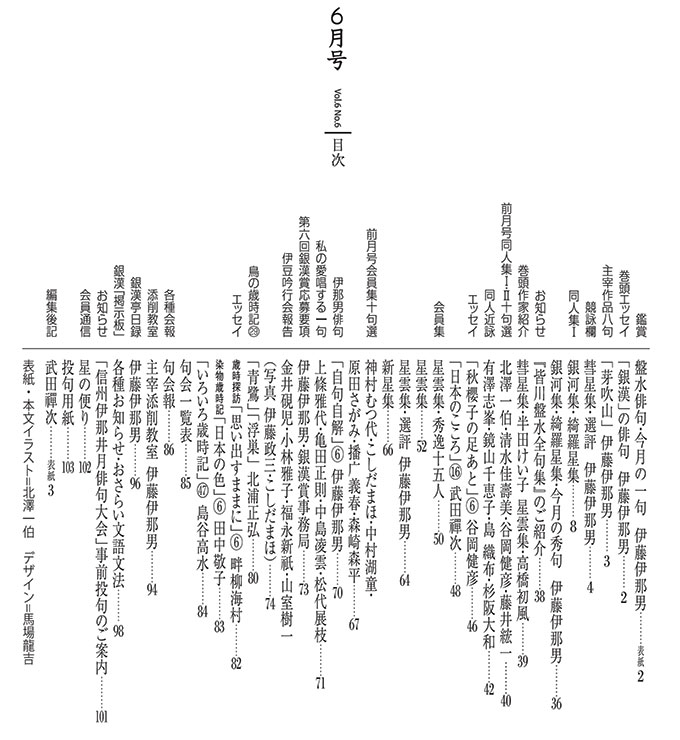

![]() 6月号 2016年

6月号 2016年

| 伊藤伊那男作品 銀漢今月の目次 銀漢の俳句 盤水俳句・今月の一句 彗星集作品抄 彗星集選評 銀漢集作品抄 綺羅星集・作品抄 銀河集・綺羅星今月の秀句 星雲集・作品抄 星雲集・今月の秀句 新連載 銀漢の絵はがき 掲示板 鳥の歳時記 銀漢日録 今月の写真 |

伊藤伊那男作品芽吹山 伊藤伊那男

出雲

国引きの杭となりたる芽吹山

花詞信じて振れり種袋 箸墓に

亀鳴くと言はれて闇に耳を置く 蜂飼が唸りの渦を樹下に置く 一弁の散れば次々チューリップ 虫出しの雷の溜り場毛野の国 七島の二つほど見え椿東風   今月の目次  銀漢俳句会/6月号   銀漢の俳句伊藤伊那男

|

| ◎盤水先生の謎とルーツ 皆川盤水先生は大正7年10月、午年生まれである。それにもかかわらず本名は正巳、つまり「巳」の字が入っているのは何故か。巳年は前年の大正6年である。実は先生の生前に酒亭ぼるがで直接尋ねたことがある。先生は、父上が鉱山技師で、あちこちの鉱山を廻っていたので、もしかしたら出生届けが遅れたのかな……と答えられた記憶があるが、真相は不明のままである。 そんなことを盤水先生の甥の文弘さんに話したら、しばらくして先生の兄弟姉妹の系図を届けて下さった。それによると先生は10人兄弟でその内女子が4人で男子は6人である。男子は長男が一郎、二男が二郎、そして三郎、四郎と続く。ちなみに二男の二郎さんが俳号二楼で、盤水先生に俳句の手ほどきをされた方である。文弘さんによると、三郎、四郎さんが早逝されたこともあり、先生の名前は五郎という流れを止めたのではないか、と言う。 ここからは私の勝手な想像になるのだが、正の字は画数が五であり、五男の意味が隠されているのではないか。もしかすると、前年の巳年生まれの五男ではないのか……。文弘さんの父上は六男の さて皆川家の先祖は半田銀山(福島県伊達郡桑折町)の鉱山関係者であったようだ。文弘さんに戴いた、福島大学教育学部評論集60号「明治20~30年代における半田山地変 安田初雄」によると、半田山はその頃緩慢で大規模な地辷りが発生していたという。皆川家の先祖の地「水抜」については、明治36年の文書に「南半田字水抜ニアル厚成館(五代龍作所有)所属ノ製錬場付近ノ住家約四十戸(従来ヨリノ住民ハ五戸ニシテ余ハ厚成館ノ雇人ナリ)ノ背後ニアル崩壊地モ漸次切迫シ尚近来其ノ高サヲマシタルヲ以テ是レ又危険ノ情態ハ迫レリ」とある。 地辷り舌の末端がこの地に及び住民はこの地を離れたのである。近くに皆川家の墳墓があったということからみて、後から来た雇われ人ではなく「従来ヨリノ住民」の五戸の内であったと推察する。先生の父上、守一さんは明治17年生まれであるから離郷は18歳から20歳位のことと思われる。先祖の地を去って、同じ福島県の常磐炭坑に移り、鉱山業に従事されたのである。そんなことが少し解ってきた。いずれ半田銀山跡を訪ねなくてはならない。 廃銀山馬鈴薯の花ここに尽く 盤水

|

| 中野の先生の書斎を訪ねると左側の壁の書棚に沢山のこけしが並んでいた。その蒐集は東北の旅を重ねた中から始まったようだ。こけし師にも幾つかの系統があり、各々に味わいがあるのだという。掲出句は蔵王青根温泉の工房を覗いた折の句だという。小屋を囲んで咲き始めた百合と小屋に林立するこけしとの対比、内と外の明暗の対比も鮮烈である。こけし好きの先生には〈しきたりのこけしを拭ふ年の内〉などの句がある (平成7年作『曉紅』所収) |

| 入園か入学か、始まったばかりの教室で先生が誰でも答えられそうな質問をする。「わかった人?」と聞くと全員が「はーい」と手を挙げる。チューリップは窓際のプランターか窓の外の庭に同じ高さで花を並べている。そのような読み方と、もう一つは先生が「この花の名前は?」と聞くと全員が「チューリップ!」と答える。このような二通りの解釈が可能である。どちらがいいかと問われたら前者の方が好みだが、後者であってもそれはそれでいい。つまるところはチューリップが効いているのだ。 |

| 齋藤茂吉の忌日は二月二五日。享年七十歳。この句は最上川の舟下りを詠んだ句である。私は乗ったことがないが、防寒の為に舟に炬燵が備えられているのであろう。二月も終りの頃であり、そろそろ炬燵の設置を終わらせるころなのであろう。「炬燵舟」などを題材にした句は珍しい。茂吉忌とどちらを季語として優先させるかというと「茂吉忌」 |

| 「初蝶」の初々しさが出ている句である。飛び初めて間も無い蝶なので、わずかな風にも敏感で、片方の翅が揺らいだというのである。下五を「とられつつ」と不安定に止めているのがこの句の場合その不安定さも初蝶の様子に繋がり味わいとなっているようだ。 |

| もしかすると似たような句があったかもしれないが……。私などの田舎から東京に出てきた者の胸を打つ句である。下宿の物干し台から信州はあっちかな、と西の空を眺めたことなどを思い出す。ぶらんこをどんなに高く漕いでも故郷が見える筈はないが、その望郷の念がいじらしい。 |

| 「鷹化して鳩と為る」は二十四節気の啓蟄の第三候。春の穏やかさで鷹が鳩のようにおとなしくなるの意だが、この句は「伝書鳩」の使命を受けた、と更に想像を膨らませたのである。その柔軟さを褒めたい。 |

| 西陣の嘱目であろう。西陣であれば帯が主商品であり絢爛たる模様を金銀糸で織り込んでゆく。それを「春を織り込む」と機知を効かせて詠んだのである。うまい。 |

| 無数の葦の角を分けていく小舟。位置の低さがいい。 |

| 楊貴妃観音と言えば泉涌寺か。郭公との呼応がいい。 |

| 「家出心」が西行忌らしい。誰もが憧れる漂泊の旅。 |

| 美しく石舞台を詠んだ。できれば「花吹雪」で作りたい。 |

| 湯の音と雪解水の重奏。「とめどなき」の実感。 |

| いいところを詠み止めている。が「ひろぐるまま」が正しい。 |

| 〈あたたかき息の生みたる紙風船〉と破調を避ける手も。 |

| 「暮らすため」は厳しい打ち出しだが……。実感。 |

| 「くれぶつ」と読むか。丸木の仏。「亀鳴く」がいい。 |

| 秩父の春祭の様子が如実である。風の荒さが出ている。 |

| ますます貴重となった諸子。まだまだ吹く風が冷たい。 |

| ペリー入港以来の浦賀港。錆深しに歴史が偲ばれる。 |

| 思い切り軽い遺骨。しかし長寿を全うされたのであろう。 |

伊藤伊那男

| 井上井月の忌日、三月十日前後の土日を選んで「井月忌の集い」を東京で開いて三回目となった。旧暦に直すと二月十六日だが、明治五年に太陽暦が採用されているので、井月は新暦の時代に死んでいるのである。掲出句などを見るとこの「井月忌の集い」を開いてよかったな、と思う。伊那谷では毎年九月に井月俳句大会を開いて二十数年となるが、時期が異なるので井月忌の句はほとんど目にすることはなかったのだ。こうした地道な会の継続が井月顕彰に大きな意味を持つのだとしみじみ実感したのである。 我部句は中央アルプスの木曾駒ケ岳の雪形からの連想である。馬、島田娘、種播爺などの形が出るのだが、この句の瓢は聞いたことが無い。だが作者には瓢の形に見える雪形もあったという。酒好きの井月を偲んだ発見の句である。柊原句は囀も井月忌ともなれば弔歌のようにも聞こえてくるようだ、という。我部句は視覚を通して、柊原句は聴覚を通して井月忌に哀悼の意を献じているのである。 |

| 確かに、確かに、自分の子供のことなどを思い出しても当たっているような気がする。大きくて強い原色で、たいがいの保育園の花壇で育てられる。入園時に開く花でもある。最初に知る花の名ーーー実にユニークな観点である。同時出句の〈記憶まで滲み出したる朧かな〉も「朧」を思いきり自分にも引き付けた抒情句でこれも独自性がある。 |

| 第二次世界大戦から七十余年を経て、様々な歪みが浮き彫りになり、分裂したり、統合されたりして国境も変化している。少し前の地球儀を回すと今とは違う国境線が残っていたりして感慨を新たにすることがある。平和とは戦争を準備する期間という怖い話なども思い出す。「余寒なほ」にそうした感じが滲み出ているようだ。 |

| 天神社へ行くと合格祈願の絵馬がこぼれんばかりに掛けられている。科学的に証明できないも のは信じないという時代なのだが、こんな時にはやはり神に頼るのが日本人である。最後の最後は産土神へのねんごろな祈願である。「最後の頼み」のほのかな滑稽感がいい。 |

| 相模の海を詠んだ実朝である。「ささやきに似て」の措辞に実朝の繊細さを思う。上五中七下五の初音が「さ(SA)」で始まっているリズムも計算されたものだ。同時出句の〈料峭や沖まで利休鼠色〉は城ケ島で北原白秋を偲んでいるのであろう。「沖まで」に実感がある。〈蕗味噌や手紙の中の国なまり〉も言葉ではなく、文字の中の訛というところが味わいである。 |

| 人形の顔なので年は取らないのだが、衣の色が褪せたことにより年を経たことが解るという。一年に何日かしか箱を出ない雛であるが、微妙に衣の変化があるのだ。そこを見逃さず「齢」と見たのがこの句の肝所。 |

| 例えば酒田のような港町とか、渡し場のある大川のほとりとかの宿である。一昔前の船運の賑わいなどを聞いたのである。その雛も京都から船で運んできた年代物だ、というような話も出る。そんな様子が如実である。同時出句の〈白鳥の水に総身うつし引く〉も圧倒的な重量感である。 |

| 春先、種売場に行くと色とりどりの種袋が並んでいる。どれも美しく、大きな花の写真で購入を誘う。句には「本当にこんな大輪に咲くのだろうか?」と疑いの目を向けている作者の姿がある。最大の手間を掛けた一番綺麗な花の写真なのである。そうした心理描写が交叉している句である。 |

| 数字を沢山嵌め込んだ面白い句である。俳句にはこうした遊びがあってもいい。二・三・三だけではなく「死」は四に通じるし、「満」もあるから賑やかである。結局三者残塁の敗戦という結果。 |

その他印象深かった句を次に

![]()

| 一見平凡な素材であるが作句構成に技倆がある。霞は霧のようには濃くないので相当な距離まで眺望が保たれている筈である。したがっていつまでも手を振って別れを惜しんでいることが解る。そこにおのずから惜春の情も醸されるのである。「霞となるも」の「も」の持つ力が大きい。同時出句の〈水面から水底へ落つ椿かな〉はスローモーションで捉えた落椿の映像で、椿という花の重量感が鮮烈である。垂直で一途な視線である。〈蕗味噌を芯に大きなむすびかな〉は「大きな」の形容詞が生きている。〈鶯餅起こさぬやうに懐紙へと〉は、ほのかなユーモアを湛える。 |

| 短編小説のような句である。同じ家に育った三人の人生が様々に想像される。誰が幸せで誰が薄幸であったかは読者が自分の人生と照らし合わせて想像することになる。雛祭の一日、三姉妹が実家に膝を揃えたのである。同時出句の〈春キャベツ隙間に畑の空気かな〉はなかなかの発想である。春キャベツは巻きの緩い種類である。葉と葉の間に畑の空気が充満している――という捉え方は今まで詠まれていなかったのではないか。この感性は大事にしてほしいものだ。技法としては「畑の空気満つ」位の方がいいか。 |

| 雛祭を詠んで実にユニークである。作者の頭の柔軟さを称えたい。一年間の闇から出て飾られた雛にテレビや新聞から様々なニュースが伝えられる。そして仕舞われて、一年後にまた‥‥。擬人化した雛をユーモラスに詠んだのである。平安時代人が時空を超えて現代へ迷い出たような面白さであり、怖さでもある。同時出句の〈春の風邪だいこん飴で様子みる〉は春の風邪だからこその取合せで見事。 |

| 笹五位の思索を重ねるような足取りが伝わってくる。その一歩毎に刻一刻と沼が暮れていくという。歩みに合わせて暗くなる、となかなか抒情の深い描写である。同時出句の〈ぜんまいの朝餉夕餉や講の宿〉〈初蛙聞く夜のことも農日誌〉などもきっちりと対象を詠んで破綻がない。 |

| 上野公園の着流し姿の西郷隆盛像であろう。この句「受けて立つ」が何ともうまいところだ。明治維新を成し遂げ、西南の役で敗北したのだが、その時々の姿勢に「受けて立つ」と思いを馳せているのである。それが今は「春一番」―ーここにユーモアと愛惜が籠る。 |

| 梅見を詠んだのだが、異色なのは望遠鏡のレンズ越しに見ていることである。様々な種類の梅を確認しているのかもしれない。「そんな見方も」は類例のない捉え方である。 |

| 盆栽が見直されて、大宮の盆栽展示場などには外人の見学者も増えているという。手で持ち上げられるほどの鉢ながら百年経っている、などと聞いて驚く。折しも盆梅の花の盛り。これが百年の重さか‥‥感動が句になった。 |

| 今年は閏年、二月二十九日があった。この日に生まれた人は誕生日が四年に一度しか巡ってこないことになる。いつもは二十八日あたりを誕生日としていたのであろうが、今年こそ「本当の誕生日」。「二月尽」の季語で決まった! |

| 「春火鉢」だからこその句である。暖を取るというよりも手持無沙汰に手をかざすようなところをうまく捉えているようだ。それでも一応火は絶やさないようにと、消えかければ炭を継ぐ。「時折は」の斡旋がうまい。 |

| 障子紙を通すと影は解るけれど、色は見えない筈である。この句では草木の色が透けて見えるようだ、という。芽吹きの季節なのである。「春障子」でそのことが解るのだが、障子を通して生命力を摑み取っている。 |

|

伊那男俳句 自句自解(6)

「日航機御巣鷹山墜落により社友2名を失う」の前書がある。事件のあったその日、同僚の大阪担当課長が打合せのため新宿の本部に来ていた。四時頃であったか「今日は泊り?歌舞伎町へ案内しますよ」と声を掛けると「いや今日は帰らないと」と別れた。八時頃であろうか、帰宅してテレビをつけると日航機が消えたという大ニュースが飛び込んできた。別れた課長の大阪へ帰る交通手段は聞いていなかったが、嫌な予感がした。搭乗客の名前がテロップで流れ始めたので食い入るように見詰めていた。すると前本部長であった常務の名前が流れた。珍しい名前なので間違いはない。心臓が凍るような思いであった。しばらくあと先刻別れた課長の名前も出た何と同じ部署に関わっていた2人が偶然乗り合わせていたのである。課長の葬儀は恵比寿の寺で行われた。柩を担ぐ役を貰ったが、ドライアイスで冷え切っており、思いの外の軽さに驚いた。秋蟬の頃のことであった。 通夜の間に飛び込んできし秋の蟬 板橋区高島平に住む俳人、小林螢二さんが声を掛けてくれて田遊を見に行った。田遊は豊作を祈る予祝行事で、1年の田仕事の様子を歌や身振りで演じて田の神にかける呪術的芸能である。板橋区には2月11日の徳丸の北野神社、2月13日の赤塚の諏訪神社の二ヵ所に残っている。ベッドタウンと化し、田圃など探すことが難しい高島平にこの行事が連綿と続いていることが嬉しい。この句は北野神社での作。行事は大太鼓の一面を田に見立て、おた牛役が田掻牛として太鼓の周りを巡り耕す。太鼓に籾を播き、苗役の幼児を太鼓に据える。そのようにして稔りの秋へ進行していくのである。最後は太郎次と |

3月 3月8日(火) 3月8日(火)結婚記念日。41年前となる。「若狭」主宰、遠藤若狭男さん、ふらんす堂の現代俳句文庫の解説に、2008年に書いた小生の「若狭男論」を転載したいと来店。どうぞどうぞ! 「火の会」欠席者多く、私を入れて6人。店も全体閑散。 3月9日(水) 11時、衆議院第一議員会館。店のお客のT代議士が国会を案内して下さるとのことで、井蛙、いづみ、小石さんと訪ねる。先生の部屋でお茶を戴いたあと、国会内を先生自ら案内してくださる。もしかしたら修学旅行で来たのかも知れぬが、全く記憶無く、重厚な建物に圧倒される。秘書の方が沢山記念写真を撮って下さる。昼は議事堂内の中のレストランで寿司を御馳走になる。ビールをなんと7本ほど空けてしまう。あと、参議院の委員会の傍聴。麻生、石破、高市、菅、丸川氏、間近にす。戻って「梶の葉句会」選句。「きさらぎ句会」あと8人。「月の匣」水内慶太、夏緒さん。  3月10日(木) 3月10日(木)風邪気味、喉がおかしい。桃子から薬貰う。16時頃、兄夫婦が店へ。自家製のハム、ベーコンを土産に。5月末で医院を閉めて、陣馬山の近くに畑を借りると。庭に蜜蜂も飼うと。自然酵母のパンも焼くと。清水佳壽美さん、昨日、「梶の葉句会」に出て、今日は靖国神社と国会巡りのはとバスに乗った帰りと寄って下さる。明日は鎌倉、土曜日は「銀漢本部句会」出席と。閑散にて店閉める。 あの3・11の日。寒い。同じ金曜日。全く予約の無い日であったが、購読会員の赤羽良剛氏、明大大学院の佐藤さんと。柚口満さん、水内慶太さんと「月の匣」編集部。竹内宗一郎さんと岡山の黒岩君など。風邪治らず。柚口さんによると、朝妻力さん東京から戻った後、喘息で入院と! 3月12日(土) 10時、発行所「運営委員会」。三省堂地下のレストラン「放心亭」でロールキャベツの昼食。午後、湯島の「全国家電会館」にて「銀漢本部句会」58人。あと、「はなの舞」にて親睦会。風邪にて不調。戻って21時には就寝。 品川発八時前の京浜急行に乗り、三﨑口駅。「芝句会吟行会」に誘われたもの。伊東岬さんの出迎えを受け、ご自宅、伊東ツバキ園へ。200数種類の椿があり、説明を受ける。計12名で、そのまま城ヶ島へ。鮪丼、海岸の散策、白秋碑まで。渡し舟で港に戻り、「みうら・みさき海の駅」の上の部屋を借りて句会。あと、海南神社、本瑞寺の松本たかしの墓、岬さんの予約で「くろば亭」の鮪料理。鮪の髄、かま、卵などなど。最後、しらす丼。ご亭主に請われて色紙に〈鮪喰ふ話に釣られ三崎まで〉。風邪抱えたまま往復の電車こんこんと眠る。22時前就寝。 3月14日(月) 雨。風邪、快方へ。店、「演劇人句会」9人。他、閑散。寒い雨。  3月15日(火) 3月15日(火)発行所、鳥居真里子さんの超結社句会あと四人店。国会議員T先生。金井さん、洋酔さん、酔馬さん、羽久衣さんなどカウンター賑わう。 3月16日(水) 「三水会(高校同期)」6人。今泉礼奈さん、明日までにてアルバイト先NHKの方、「南風」の方、国会議員のT先生、池田、清人、敦子、文子さん……その他。久々、賑やか。あと、郷里の先輩・今井さんから誘われ、礼奈、小石さんと「大金星」。「スウォッチ」の時計ついに壊れる。「ヴィクトリノックス」の赤を入手。  3月17日(木) 3月17日(木)16時、「井上井月顕彰会」メンバー5人。「井月忌の集い」の反省会。今泉礼奈さんアルバイト最終日。惜しむ仲間が集まる。人気者! 「銀漢句会」あと18人。 3月18日(金) 発行所「蔦句会」選句あと4人店。池田のりを、麒麟夫妻、BSテレビで私を見たという方が訪ねて来て句会を見学したいと……さて、テレビに出た記憶無いのだが……。 3月19日(土) 休養日。寝たり起きたり選句したりテレビを見たり。夕飯は家族で薬膳鍋など。 3月20日(日) 小学校終業式あと家族は信州へスキーに。莉子は合宿で数日前から先行。酒抜く。  3月21日(月) 3月21日(月)「銀漢」5月号選句終了。午後、神保町、店の清掃。若干の仕込み。祖師ヶ谷大蔵駅に降りて二軒ほど。酒がこたえる。 「ひまわり館」にて「萩句会」選句。仕込み中、文化放送の「大竹まことゴールデンラジオ」を聞いているが、その最中、店の電話が鳴り、出ると「大竹まことゴールデンラジオの作家の山田ですが、〈大竹発見伝・ザ・ゴールデンヒスストリー〉のコーナーの取材にお訪ねしたい」と。何とも妙な話。店、客3人というひどい状態。21時に閉める。新宿で少し……。 リンクします。 ↓ 文化放送 ゴールデン・ラジオ! 3月23日(水) 「雛句会」13人。その他、賑やかに。事業部、「伊豆吟行会」の申込者の返信作業。約四十名と。今週は、日帰りで下見に行ってくれている。 第22回「全国俳誌協会コンクール」の選句、応募102句あり、30句選んで送付。寒さ戻る。中川さん来てくれて整髪。13時、文化放送の構成作家・山田睦美さん来店。2時間ほどインタビューを受ける。4月末位の放送と。19時より、今泉礼奈卒業祝いのパーティー。何と35人。3句出し句会。題は「紙・水・卒業」。「慶大俳句丘の会」句会あと六人。遅くに来店した水内慶太、鈴木忍さん他と礼奈を囲み「大金星」……ああ、また……。 文化放送 ゴールデン・ラジオ! 3月25日(金) 小中学校の同級生と新井先生の7人が東京見物と「銀漢亭」訪問ツアーを組んでくれていたが、幹事の小松原君の夫人が急逝とて中止の連絡を受ける。合掌。国会議員のT先生、この週末は親類の集まりがあり、地元へ帰らないので、ちょっと時間ができた、と寄って下さる。「金星句会」あと4人。  3月26日(土) 3月26日(土)「銀漢」誌の原稿書き継ぐ。駅への道、桜ちらほら。13時、御徒町の吉池にて乾物仕入れ、14時、日本橋「鮨の与志喜」で「纏句会」。15人全員揃う。あと、こうなご焼、桜鯛あんかけ(題が桜鯛)、飯蛸煮、握り、酒は「立山」。店に仕入れ品納めたあと、「大金星」。『そして京都』の最終原稿のチェックをしながら酒。2時間程居たか。 3月27日(日) 龍正君、昨日から信州へスキー。莉子、二週間のスキーツアーから戻る。亮介、ダンス発表会、光っていたと。夕方、杏一家来て食事。  3月28日(月) 3月28日(月)彗星集評、三代川さんに送り、5月分の原稿終了。店、金融会社時代の友人3人。5月の同窓会の打ち合わせ。あとは閑散。21時過、閉めてK店。大将と久々、料理の話などしてゆっくり過ごす。帰宅するとポップコーン「ペント」で大成功した社長夫妻来宅中。 3月29日(火) 華子ダンス発表会。店超閑散。包丁で小指深く切る。21時過ぎ閉めて、「ふくの鳥」。龍正君、スキーから戻る。 3月30日(水) トヨシマクリニックにて区の健康診断。血圧、家で計るより低く、正常値! あと成城外科で小指見て貰う。先端部、爪を含めて3分の2ほど切れたが縫わずにテープで処置可能と。 不幸中の幸い。小澤征爾さん贔屓の「増田屋蕎麦」にてかき揚げせいろ。真っ白な蕎麦。旨い! 店、「閏会」8人(句会)。「春耕神保町句会」(ひまわり館)あと8人。対馬康子さん現俳協会議あと中村和弘「陸」主宰、現俳協事務局長・水野二三夫さんなどと。いわきの古市枯声様逝去と聞く。 眼科健診OK。店、鈴木忍さんママの日。学芸みらい社の青木さん他、出版関係者の方々。鈴木真砂女の甥の宗男さん、水内慶太さん。 4月 家族、龍正君の誕生日に合わせて軽井沢へ。店、野村證券時代の同期4人。今頃になって1人は離婚、1人は別居。ああ、人生に変遷あり。「大倉句会」あと15人。 店、「OH! 花見句会」。折しも花は満開。超結社で40名集まる。兼題5句の句会あと、2句出し2回。酒や肴、皆さん持ち寄って下さる。幹事の朽木直さんの采配有り難し。あと、朽木、一斗、井蛙、いづみさんと「大金星」。華子、帯状疱疹にて急遽軽井沢から戻っている。 4月3日(日) さすがに疲れあり。「春耕同人句会」は休むことにして休養の1日。グアム島の秋子さんと長男来て泊まり。夜、薬膳鍋など。 |

| △桔梗。絞り咲き品種 アポイ(矮性タイプ) 青紫色をした星形の花びらがかわいらしい桔梗は、秋の七草の1つとしても知られています。古くから日本では秋の風物詩として親しまれており、万葉集で詠まれたアサガオの花は桔梗ともいわれ、詩歌にも多く取り上げられています。 キキョウといえば明智光秀の家紋、本能寺の変でキキョウの家紋を見 て織田信長は、明智の謀反と知ったことでキキョウの家紋もスポットライトを浴びました。 |