![]()

| 2017年 | 1月号 | 2月号 | 3月号 | 4月号 | 5月号 | 6月号 | 7月号 | 8月号 | 9月号 | 10月号 | 11月号 | 12月号 |

| 2018年 | 1月号 | 2月号 | 3月号 | 4 月号 | 5月号 | 6月号 | 7月号 | 8月号 | 9月号 | 10月号 | 11月号 | 12月号 |

| 2019年 | 1月号 | 2月号 | 3月号 | 4月号 | 5月号 | 6月号 | 7月号 | 8月号 | 9月号 | 10 月号 | 11月号 | 12月号 |

| 2020年 | 1月号 | 2月号 | 3月号 | 4月号 | 5月号 | 6月号 | 7月号 | 8月号 | 9月号 | 10月号 | 11月号 | 12月号 |

| 2021年 | 1月号 | 2月号 | 3月号 | 4月号 | 5月号 | 6月号 | 7月号 | 8月号 | 9月号 | 10 月号 |

![]() 10月号 2021年

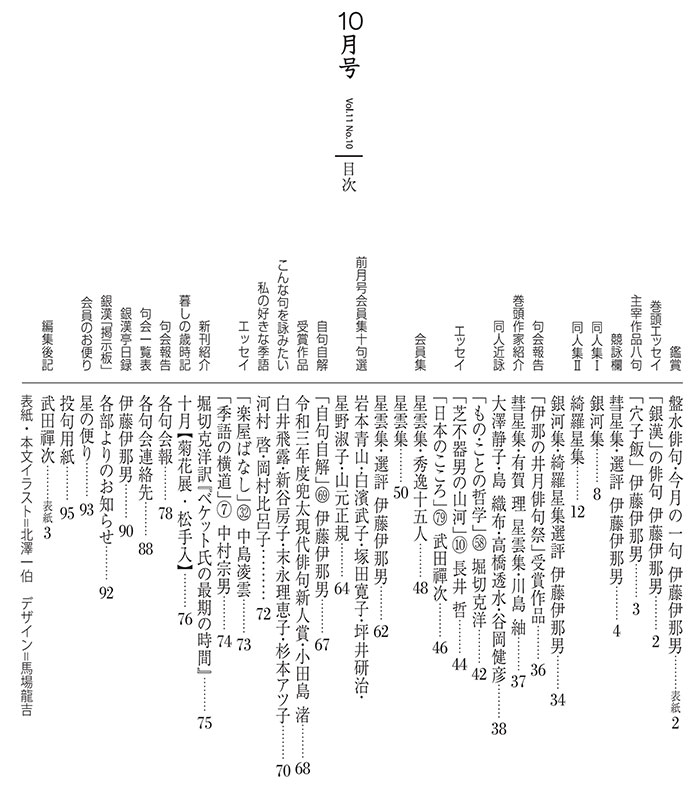

10月号 2021年

| 伊藤伊那男作品 銀漢今月の目次 銀漢の俳句 盤水俳句・今月の一句 彗星集作品抄 彗星集選評 銀漢賞銀河集・作品抄 綺羅星集・作品抄 銀河集・綺羅星今月の秀句 星雲集・作品抄 星雲集・今月の秀句 伊那男俳句 銀漢の絵はがき 掲示板 主宰日録 今月の写真 俳人協会四賞受賞式 銀漢季語別俳句集 |

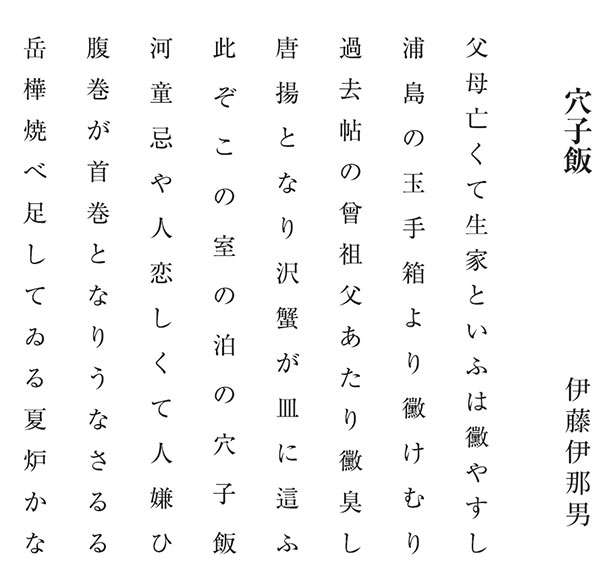

伊藤伊那男作品主宰の8句     今月の目次   銀漢俳句会/2021/10月号

|

| 「花」といえば春、「花野」といえば秋、というのが俳句の決まりである。「ひとり来て」というような抒情的な上五の打ち出しは先生にしては珍しい。花野は多種多彩な花が咲いているが、どの花も小さく、色彩も淡々としていて、どこか淋しさがあるものだ。高原地帯でもあり、朝夕には風にも冷たさが加わってくる。「視野をほしいまま」と花野に君臨しているような表現をしているが逆に読後に孤独感が滲み出ているのである。(平成二十一年作『凌雲』所収) |

彗星集 選評 伊藤伊那男伊藤伊那男・選置き場所を決めかねてゐる蝮酒 山田 茜

貴船川床箸を落とせば濁世へと 中島 凌雲

髪洗ひ鏡の中の母に会ふ 松代 展枝

狗犬の口を開けたる大暑かな 山元 正規

風にある昭和の音や氷旗 高橋 透水

明方は手の早くなる踊かな こしだまほ

枯山水に池の生まるる大夕立 針田 達行

ことのはの淡く消えゆくソーダ水 宮本起代子

蚊柱の崩されやすく立ちやすく 森濱 直之

絵扇を開けば鯉の泳ぎ出す 中村 藍人

日本橋潜る真昼の舟遊び 新谷 房子

夏痩をして言葉まで痩せぬやう 堀切 克洋

書割の富士の痩せをり夏芝居 宇志やまと

海霧深し鼻を濡らして岬馬 鏡山千恵子

母渡り消えてしまへり虹の橋 西田 鏡子

釣り舟の纜あづけ島涼し 尼崎 沙羅

不死男忌の肴に開ける缶の蓋 橋野 幸彦

子の駄々が今宵嬉しき夜店かな 中野 堯司

蟬の樹下抜けて靖国詣かな 杉阪 大和

またあした虹へと続く下校道 深津 博

|

伊藤伊那男・選

| 私は歩いたことはないのだが、長らく海軍の街として発展した呉であるから、その痕跡は探せばいくつも残っているのであろう。戦艦大和も海軍呉工廠で建造されたのである。瀬戸内海に面する街は朝凪、夕凪と吹いた風がピタリと止む時間があり、「風死す」はその凪の状態を指すのだが、朝凪夕凪ではなく「風死す」の季語を使ったことで凄味を発揮しているようだ。 |

| この句は滝の裏側に回ったところ滝水に遮られて声が届かなかったことがうらめしいというもの。ただし「うらみ」の平仮名が曲者で、「怨み」と「裏見」を掛けているようである。『おくのほそ道』でも芭蕉は日光の裏見の滝を訪ねている。その故事を踏まえた言葉遊びで成功を納めた句といえよう。 |

| 安心感のある美しい風景である。それも漁村のごく平凡な景色から切り取ったもので、俳句とはこのようにして作ればいいのだという、典型的な例句として記憶しておいてよい句だと思う。干網に付いた鱗が乾いて夕日の中で光る。その脇に月見草が咲き初める。実生活の中の飾らない美。 |

| 淡々と事実だけを詠んだ句で、作意、計らいが無い。無いというよりも計らいを見せない。そこがいいのだ。海の近くの宿で、裏口から海を見に行って戻る。ただそれだけなのだが、いくつかの小さな物語の想像を誘う。こういう呟きのような心情の吐露が俳句の妙味である。 |

| まさに実感なのであろう。蝸牛も鎌先の鋭さとか、あるいは鉄気かに異常を感じたのであろうか。身を縮めて転がり落ちたのであろう。よく物を見ている句だ。構えて俳句を作るのではなく、日常の何気ない所作の中から生まれてくる新鮮な句である。 |

| 神田神保町の古書店街は世界に誇ってもいい文化の象徴だと言う。天井高く、また通路にまで積まれた本の量には驚く。それが不思議な均衡を保って納まっている。この状態を「均衡保つ」とした表現は初めて目にしたように思う。俳句には皆が思っているけれど表現できずにいたことを発見するのが要諦で、それを叶えた句である。 |

| 素足を持ってきたのがうまい!足の触感でふるさとを感じ取るとは実にいい感覚だ。素足であるから当然夏の帰省ということも解る。生家の廊下や仏間から足の裏を通じて様々の回想が浮かび上がるのだ。 |

| 少子化や人口の都市集中化で墓の移転や墓仕舞が急増しているそうだ。この句の作者も先祖の墓を移したようだ。父母にとっては他郷の蟬時雨が降る。父母を思う作者の微妙な心境がしみじみと伝わる。「他郷の蟬時雨」が手柄! |

| 太宰のファンであった私は大学に入った年の太宰忌に三鷹の禅林寺の墓を訪ねた。下連雀という地名を今も覚えている。今も太宰の文章の巧みさには舌を巻く。六月十三日に入水し、十九日に発見。その日が忌日となった。「三鷹に来ればやはり降る」が何とも……心に染みる。 |

| 父親が好きだった店を訪ねる。この店のどこを父は好んだのだろうか、と夏暖簾を潜り店内を見廻す。店の主も覚えていて、いつもあの席でしたよ、などと話してくれる。温かな句だ。こんな馴染の店を持ちたい、と思う。 |

| 箱眼鏡で大海を四角に切り取った、という機知の効いた句。大(・)海と打ち出したのがうまい。信州で育った私はもっぱら川を覗いていたので、発想の物差しが違う句だ。 |

| 臨終の際に阿弥陀仏と共に来迎するのが観世音ほか二十五菩薩。平安末期の藤原道長等も阿弥陀仏からの手網を摑んで死を迎えたという。今は信仰の対象というよりも美術品として見られることが多く「黴くさき」が俳諧味。 |

その他印象深かった句を次に

![]()

| 気仙沼の人達の鰹の捌き方を見ると、頭を落して内臓を抜くと、尾鰭を持って魚体を垂直に吊るし、背骨に沿って一気に三枚に卸していく。豪快である。多分そのような捌き方がこの句になったのではなかろうか。まさに「太平洋を逆しまに」捌くのである。今のような説明をしなくても、句全体の持つ熱量から鰹の大きさ、大胆な調理法、ひいては漁港の活気までが伝わってくるのだ。 |

| 日捲りの暦というものは使ってみるとなかなか厄介なもので、規則正しい生活をしていないと滞ってしまう。今日は何々をしよう、という明確な目的を持っていないと捲ることを忘れてしまうのである。この句にはそうした雰囲気がよく出ているようだ。梅雨の鬱陶しさをうまく表出した。 |

| 夏芝居は納涼気分を求められることから演目は怪談物が多い。四谷怪談、番町皿屋敷、牡丹燈籠‥‥などなど怨みを抱えた女の亡霊がさまよう。幽霊というものはどうやら女に限るようだ。 |

| 茅の輪は丸く作るのだが、どんなに力を尽くしても真円にすることは難しいようで、どこかに歪みが残るものである。それもまた味わいの一つ、とみた作者のおおらかさがこの句の味わい、である。 |

| 見立ての面白い句、ということになろう。見上げる蜘蛛の巣の上を飛行機が横切ったという場面だが、これを蜘蛛の囲が飛行機の影を搦め捕ったと、壮大な風景に強調したのである。ちっぽけな蜘蛛の囲が巨大な飛行機を捉えてしまうという錯覚を、真実のように思わせてしまう佳句。 |

| 同窓会とあらば、生ビールではなく瓶ビールである。何回となく注ぎ合って、乾杯を繰り返さなくてはならない。そのようにしてビール瓶が林立していく。取り止めのない思い出話も積み重なっていく。同窓会の様子がよく描き出されている句だ。 |

| 冷し中華は昭和時代に入ってから日本で作られたものだそうだ。発祥地としては神田神保町の揚子江菜館、もう一つは仙台市青葉区の龍亭、という説がある。この句の冷し中華も元祖の流れを汲む正統な味を売り物にしているのであろう。歴史が浅く、簡単な食べ物だけに元祖と主張することに、ほのかなおかしさが漂う。 |

| 日本各地に登山鉄道と名の付く鉄道がある。傾斜面を登っていくので、乗客の身体も荷物も当然ながら傾く。そのことを句に仕立てたのだが、この句が成功したのは「弁当」に焦点を当てたこと。人でもリュックでも駄目で、「弁当」の発見が眼目。俳句の肝はこの目の付け所。 |

| 大店とあれば、打水も斑であってはいけない。綺麗に前面全てに行き渡っていなくてはならない。「行き届きたる」にその様子が出ていて、経営状態も良く、構えも綺麗で、従業員の躾も行き届いている、という隙の無い様子がよく出ているのである。 |

| 私などもそうだが、海水浴に行ってもほとんど海に浸かることが無く、砂日傘の中にいる。太陽が動けば、椅子の位置をずらすだけ。見ているとほどほどの年齢になるとそんな人が多いようだ。この作者も家族を海に遊ばせて本を読んだり音楽を聞いたりしているのであろう。「居場所の生まれけり」は類想感のない表現であった。 |

| 「涙橋」は東京に二つあるという。一つは荒川区南千住の思川に架かっていたという。小塚原刑場の近くである。もう一つは品川区南大井の立会川に架かっていて鈴ヶ森刑場の近く。当時今生の別れの橋であったところから付いた名称である。「夕焼」の季語の取合せで深みが出た。 |

|

伊那男俳句 自句自解(69) 京に降る雪あたたかし蕪村の忌

蕪村の句は今も新鮮である。〈愁ひつつ岡に上れば花茨〉などという句は、今句会に出てきても何の違和感もない。微細な心の内を表に出すことはほとんど無かったと思われる江戸時代の中期に、このような現代人と同じ感覚の句が詠まれたことは驚くばかりである。句は蕪村の「夜色楼台図」からの着想である。京の町に雪が降っている絵だが、明りの洩れている家もあり雪の中なのに穏やかで柔らかく家々の団欒が感じられるのである。さてこの句を作ったより後のことだが、京都の島原の角屋で行われていた蕪村忌俳句大会に招かれたことがある。まさに蕪村も遊んだ角屋の座敷での句会である。蕪村忌が兼題であったが、ここでの決まりは「蕪村の忌」と「の」を入れるのは禁止であった。あくまでも「蕪村忌」または「春星忌」で詠む。確かに忌日俳句に「の」は使わない方がいいと思う。極端に言えば「河童の忌」では困るのである。以来忌日俳句に「の」は使っていない。 奈良の二上山の麓、当麻寺の近くに石光寺がある。中将姫が曼荼羅図の糸を染めた井戸があった寺だというので染寺の名もある。小さな寺だが、年末から二月頃までの寒牡丹で知られている。二上山を借景にした牡丹の庭は見事である。二上山には大津皇子の陵墓がある。大津皇子は天武天皇と天智天皇の娘、太田皇女との間の子である。一方天武天皇と天智天皇の娘鵜野讃良皇女(後の持統天皇)の間に草壁皇子がいた。天武天皇が崩御したあと持統が皇位を継承したが、持統は有能で知られる大津皇子が我が子草壁皇子の対抗勢力になることを恐れ、理由を設けて大津皇子を死に追いやったのであった。そのような悲劇の山の麓の冬牡丹である。少々気持が入り過ぎたかもしれないが、冬牡丹の薄い花弁が風に揺れて二上山に向って羽化するように見えたのである。大津皇子の姉、大来皇女の嘆きの歌〈うつそみの人なる我や明日よりは二上山を弟背とわが見む〉に触発されたようだ。 |

26

26

角川「俳句」合評鼎談の校正。「こもろ・日盛俳句祭」の選句、小色紙に賞品として染筆9枚書く。父の弟、益夫さん昨日逝去、89歳との訃報あり。慶應の先輩で私に入学を強く勧めてくれた叔父。16時から近所の水産業者のN家、三家族集まる。三陸の海鞘、牛乳瓶に入った極上品の海胆、生鮑10ほど。たらば蟹など。私は野菜もの四種ほど持参。結局料理は私担当で、たらば蟹3匹ほどを解す。鮑は半分刺身。半分酒蒸し。蟹の殻、ほぐし身の雑炊は大好評。 7月12日(月) 眼科、目の傷治ったと。農家へ野菜買い出し。いくつかの句会の選句。S氏の句集稿点検。 7月13日(火) 気仙沼より、海鞘取り寄せ2回目。発行所にて「火の会」9人。久々、今井肖子さん復帰。 10時半、深谷駅。「伊那北会」。深谷城跡へ。今は小学校や市の施設。山内上杉氏の支流の九代続いた城跡。秀吉の北条攻めで廃城。あと徳川忠輝が入るが、江戸初期に廃城。あとNHK大河ドラマ「青天を衝け」巡り。誠之堂〜尾高惇忠生家〜旧渋沢邸「中の家」。隣の「麺屋忠兵衛」という店の「煮ぼうとう」実にうまい。旧渋沢邸の庭掃除のおじさんと話すと実に博識で、30分程説明を聞く。あと中山道深谷宿に出て「菊泉」の「滝澤酒造」で巨大煉瓦煙突。社長に説明を聞く。酒蔵の跡地の「七ツ梅」でお好み焼きなどで打上げ。駅近くでもう1軒寄って新宿まで眠る。 7月15日(木) 13時、田町の専売ビルにて「三田俳句丘の会」。禪次、洋征、研治さんが銀漢勢 。久々、行方克巳会長、ながさく清江さんと会う。  7月17日(土) 7月17日(土)「銀漢夏の全国俳句大会」の選句。15時から、日本橋の「ここ滋賀」にて「てふてふ句会inここ滋賀」。何度も延期したが、ようやく第1回目を敢行。「銀漢」の仲間の支援を受けて13人の句会。16時半で終える。梅雨明けにて梅を干し始める。 7月18日(日) 午後、杏一家来て、私の誕生祝いをしてくれる。庭の木陰にテーブルをしつらえてバーベキュー。暑い日が続く。  7月21日(水) 7月21日(水)数日、「銀漢」9月号の選句などに専念。昼、表参道の画廊。高坂小太郎さんの個展。見事である。絵の才能の無い小生は溜息をつくばかり。 7月23日(金) 夜、歯医者のK家一家来て食事会。コストコの料理持ち込み。私は岩井新一さんの茄子。焼き茄子、塩揉み。オリンピックの開会式を見る。 7月25日(日) 「銀漢」9月号の原稿全部終了。梅干し、10日ほどきっちり固めに干し上げる。「俳句」合評鼎談の準備。親戚の五日市さん久慈に帰省とて帆立、生海胆など送ってくれる。帆立のにんにくバターソテー。絶品。  7月26日(月) 7月26日(月)新幹線で10時過ぎ、信州上田。駅前のホテルに荷を預けて散策。11時前、蕎麦の「刀屋」。何10年も前に池波正太郎の本で知って以来、待望の店。「大盛り!」と言うと「4人前入っていますが」と。で、「中」750円。いかにも信州の無骨ながら風格のある蕎麦。快晴で暑い。柳町の井戸端で司馬遼太郎の『街道をゆく』九の「信州佐久平みち」を読む。昭和五十四年以来の再読。北国街道を辿って上田城へ。真田は江戸初期迄ながら、真田一色の町の城内を見たあと、城の外周を巡る。17時過ぎ、駅近くの居酒屋に入る。あと町を一周してもう1軒。当地は肉うどんというと馬肉うどん。21時、就寝。  7月27日(火) 7月27日(火)17時起床。8時前のしなの鉄道で長野市へ向かう。意外にも満員電車。ベッカーズで朝食。禪次さんは膝痛で欠席。柊原氏と落ち合い、バスにて志賀高原の「石の湯ロッジ」へ。「知音」の行方克巳先生一派。前日から来ていて、俳句合宿であることを知る。15時半に10句出し句会と。蛍を見る会と聞いていたので歳時記も持たず、泡を喰らう。作句しながら温泉に入る。15時半より句会。18時、夕食。料理、心が籠っている。20時、敷地の中の川に蛍を見に行く。雨中ながら、源氏蛍が沢山舞う。標高1,600ながら温泉が川に入るので生息できている、奇蹟的な場所とのこと。蛍の舞う期間が3ヶ月続くのも珍しいと。21時から袋廻しの句会、10人いたので10句。22時となる。夏炉を囲んで行方氏、ホテル社長とブランデーを楽しむ。  7月28日(水) 7月28日(水)6時に起き温泉に入る。7時、朝食。うまい! 9時、田ノ原湿原へ。2時間ほど散策し、高山植物を見る。風がいい。昼、ホテルで昼食を取り、バスで長野へ出て、解散。柊原氏と善光寺へ。地下の「お戒壇巡り」など。子供の頃以来。駅近くの居酒屋で打上げ。洋征さんと2人だけで飲むのは初めて。 7月29日(木) 5時起、合評鼎談の準備。14時、リモートで鼎談。約2時間。あと雑務たくさん。  7月30日(金) 7月30日(金)久々、農家の野菜。モロヘイヤ、枝豆、甘唐など。「NHK俳句」11月号、「一句旬菜 冬野菜編」。6種執筆。「俳句てふてふ歳時記」例句点検。 8月 8月1日(日) 「銀漢」10月号の担当原稿全部書き上げる。松山の「櫟」誌上講演会約八千字も書き上げる。 8月2日(月) 俳人協会の「第60回全国俳句大会」特選評。3句選んだが2句は類想句で没。先般、NHK学園の俳句大会でも秀逸佳作30句の内、6句が類想句。担当の方々も大変。口当たりのいい句は危ない。 8月3日(火) 買い物その他雑用。17時、発行所。森羽久衣、大野田井蛙、戸矢一斗さん来て、「銀漢夏の全国俳句大会」の選評や皆さんへの挨拶などのビデオ撮り。19時より「火の会」8人。  8月5日(木) 8月5日(木)5句会ほどの選句。「銀漢夏の全国俳句大会」の特選句への色紙の染筆。「銀漢北軽井沢句会」第200回句文集、綺麗な仕上がりで届く。「銀漢」9月号の校正。 8月6日(金) 角川『俳句年鑑』に5句。羽黒山三光院様より、だだちゃ豆到来。16時、新宿駅で武田編集長と待ち合わせ。北辰社関係の捺印、校正原稿渡し |

| △零余子 葉の付け根にできる、多肉で球状の芽。地上に落ちると根を出して、新しい個体となる。 鴨長明が日野山における晩年の隠遁生活などを綴った「方丈記」には、10歳になる近所の子どもと連れだって野山で遊ぶ楽しさも描かれている。その中に「またぬかごをもり、芹を摘む」という記述がある。今は多く「むかご」と呼ばれている。「名義抄」には「零余子、ヌカゴ」とある。和名の「ぬかご」または「むかご」が何に由来する呼称であるかは分からない。しかし漢名の零余子(レイヨシ)については大方の想像が付く。零は雨の滴(しずく)の意であり、転じて僅か・少ないの意となった。零余は残りが極めて少ないの意である。端た金の「はした」の意もある。なお零は静かに、こぼれるように落ちるさまを表すときにも用いられる。 |