![]()

| 2017年 | 1月号 | 2月号 | 3月号 | 4月号 | 5月号 | 6月号 | 7月号 | 8月号 | 9月号 | 10月号 | 11月号 | 12月号 |

| 2018年 | 1月号 | 2月号 | 3月号 | 4 月号 | 5月号 | 6月号 | 7月号 | 8月号 | 9月号 | 10月号 | 11月号 | 12月号 |

| 2019年 | 1月号 | 2月号 | 3月号 | 4月号 | 5月号 | 6月号 | 7月号 | 8月号 | 9月号 | 10 月号 | 11月号 | 12月号 |

| 2020年 | 1月号 | 2月号 | 3月号 | 4月号 | 5月号 | 6月号 | 7月号 | 8月号 | 9月号 | 10月号 | 11月号 | 12月号 |

| 2021年 | 1月号 | 2月号 | 3月号 | 4月号 | 5月号 | 6月号 | 7月号 | 8月号 | 9月号 | 10月号 | 11月号 |

![]() 11月号 2021年

11月号 2021年

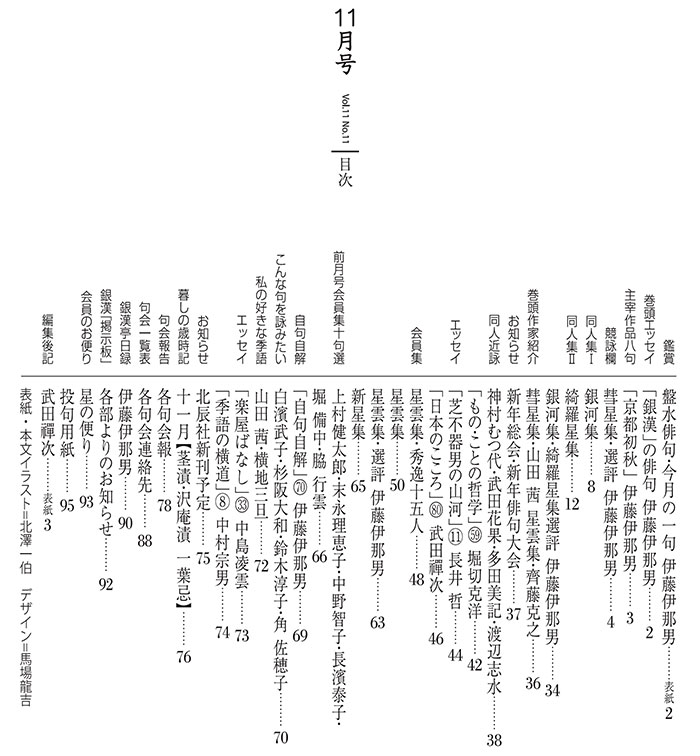

| 伊藤伊那男作品 銀漢今月の目次 銀漢の俳句 盤水俳句・今月の一句 彗星集作品抄 彗星集選評 銀漢賞銀河集・作品抄 綺羅星集・作品抄 銀河集・綺羅星今月の秀句 星雲集・作品抄 星雲集・今月の秀句 伊那男俳句 銀漢の絵はがき 掲示板 主宰日録 今月の写真 俳人協会四賞受賞式 銀漢季語別俳句集 |

伊藤伊那男作品主宰の8句    今月の目次   銀漢俳句会/2021/11月号

|

| 空也上人は平安中期の天台宗の僧で、国家鎮護の仏教ではなく、民衆に口称念仏を広め、踊念仏の開祖となった。六波羅蜜寺を創建。奥州出立の日に「今日寺を出づる日を命日にせよ」と遺言したので、この日、陰暦十一月十三日を忌日としている。「いつか殖えゐる星の数」には信者が増えてゆく様子を重ね合わせているのかもしれない。六波羅蜜寺の空也上人立像は南無阿弥陀仏の六文字号を今も唱え続けている。(平成五年作『曉紅』所収) |

彗星集 選評 伊藤伊那男伊藤伊那男・選鰻重を食うて人生折り返す 荻野ゆ佑子

光悦寺風の梳くまで松手入 多田 悦子

母の一歩父への一歩盆の道 武井まゆみ

人偲ぶときは目を閉づ夜半の秋 杉阪 大和

五十年抜けぬ訛や盆帰省 中山 桐里

ゆらめきに芯あるごとく芋の露 市川 蘆舟

泣き面の子を渡さるる夕端居 杉阪 大和

虫送り武甲の風に声のせて 多田 美記

深川の堀割淀む我鬼忌かな 島谷 高水

ばつた跳ぶ音が先なる草千里 中野 堯司

白桃むく生絹一枚剝ぐやうに 武田 花果

墓洗ふ墓誌名一つづつなぞり 川島秋葉男

大鍋の焦げつくほどに油蟬 中村 湖童

此の針が十二を指して終戦日 南出 謙吾

猿出る一騒ぎあり滝見茶屋 西田 鏡子

普羅忌なり山河は木霊深くして 宇志やまと

新地図に消えし生家や秋の蟬 小山 蓮子

尺蠖のときどき空を掴みては 岡城ひとみ

騎士道を貫き通すかぶとむし 夲庄 康代

父母見しもこの青空か終戦忌 宮本起代子

|

伊藤伊那男・選

| 白糸の滝と呼ばれる滝は各地にあるようだ。私は軽井沢と箱根を知っている。いずれも幅が広くてそれほど高くなく、穏やかに絹の幕のように流れ落ちていた。その様子を白糸に懸けて「縦糸縺れざる」と詠み止めたのは「見立て」として卓見であった。同時出句の〈晩節にひと鞭入れて炎天へ〉には気力の保持を見る。〈偉人伝老いし結末夜の秋〉には豊臣秀吉などの晩年などを思う。そして読み手の誰もが、このあとの自分は?と思いを巡らせるのである。 |

| 片貝といえば鮑であろう。栄螺のような巻貝なのだが、巻いた部分が少ないので一枚のように見える。掲出句は乳白色の艶を持つその内側に目を付けている。片貝は古来、片想いにも通じるものとして詠まれており、「南吹く」と合わせると、単なる写生句で終わらず、恋の句の面影も潜ませているように思われてくる。同時出句の〈印画紙の我が歯は黒し風入るる〉も工夫のある句だ。一昔前の写真フィルムのネガはまさにその通りで発想に機知がある。もっと捻って「我が髪白し」とする手もある。昔は白かったが、今なら黒い……。ちょっと読者を混乱させてしまうかな。 |

| 暦を開いてみたら確かに令和三年の今年は昭和に換算すると九十五年。昭和二十四年生れの小生も三つ目の年号に入っているわけで、往時茫々の感慨がある。やはり昭和最大の出来事は太平洋戦争の敗戦ということになろう。「嗚呼」の打出しにその実感がある。 |

| もし井伏鱒二の短編『山椒魚』が無かったら、この生き物をこの句のように哲学的に見ることは無かったことであろう。名作の影響力は大きいものである。この句は果してこうした実態があるかどうかは解らないが、深く頷いてしまうのである。緩慢な動きの山椒魚ならば泡ひとつ吐くにも小半時(三十分位)かかるのは不思議ではないような気がしてくる。俳諧味のある構成の佳句となった。 |

| 「鵲の橋」というのは七夕の夜、牽牛星と織女星を会わせるために鵲が翼を並べて天の川に架けるという想像上の橋。宵に降った雨がその橋を濡らしてしまったのではないか、と作者は心配しているのである。はるかかなたの銀河の出来事に思いを馳せる……ここが詩の勘所。 |

| メロンといえば今も最高級の果物。家族の数プラス一つに切るということは……仏壇に供えるのであろう。メロンだからこその取合せで、他の果物ではこの情緒は出ない。 |

| 洗濯ばさみもカラフルになったものである。ためしに我が家のものを数えてみたら五色あった。この句は「なな色」が決め手で、つまり虹の色の数である。まさに雨上がりの前兆。「梅雨明くる」の下五にぴたりと納まる仕掛けである。 |

| 「御(み)戸(と)開(びら)」が季語。修験の山の山開きで、本来日本の登山は信仰から来るものであった。私の知っている山開きは出羽三山で、講宿では人々は夜中の三時位から起床し始め五時前には法螺貝の音と共に出立した。修験の山は明治までは神仏習合。護摩焚や切り火などが習いであった。 |

| 私も郷里を離れて久しい。年を取ると共に郷愁は募るものである。鮒の川は今はどうなっていることか、虹の向こうの根の辺りがそうかもしれないと……満点の故郷賛歌。 |

| 面白い趣向の句である。芥川龍之介の忌日に合わせて二人の子息の名前と特質を的確に捉えている。比呂志は俳優・演出家、也寸志は作曲家・指揮者。私の子供の頃活躍していた記憶がある。優秀な血脈である。龍之介には京都の旅に洋書を三冊持参したが、行きの汽車の中で全部読み切ってしまい時間を持て余したという逸話がある。天才の遺伝子を継いだ二人である。 |

| スペインの画家フランシスコ・デ・ゴヤに「裸のマハ」がある。皿に置いた葡萄がその絵に似ているというのだが、何とも独得、仰天の発想である。こう言われてみるとそうだと思う。葡萄の豊満さとその形状はまさしくマハ! |

その他印象深かった作品を次に

| この句から想像されることは、今の場面ではなく、戦後間もなくの食料事情が悪い頃。副食が少ないので、皿は各自一枚でいいこと、また皿も寄せ集めで模様が違うかもしれないこと‥‥などが頭に浮かぶ。深読みするとまだ戦地から戻ってこない家族の陰膳の数も入っているのかもしれない。そういう物語を読み手の側で勝手に解釈するタイプの句である。卓袱台を囲んでいた頃の淋しいけれど温かな光景を思い出す。 |

| ある程度歳を取った女性同士の再会の場面であろうか。待ち合わせの場所でお互いに傘を上下して知らせ合う。喜びの所作が日傘の動きで表現されていて気持ちがいい。同時出句の〈風鈴の舌外されし通夜の席〉もさりげない気配りに奥床しさが感じられる。 |

| 通草の実は旨いとは思わないが、山道などで見付けると、まさに秋を発見したような嬉しい気分になるものだ。「空の青さも握りしめ」の措辞にそのような気持ちの高ぶりが籠められているようだ。 |

| 「御山洗(おやまあらい)」とは陰暦七月二十六日の富士閉山の頃降る雨を言う。登山者の穢れを洗い清める雨。句はそのお礼として樹海の木々が美しく光って応えたという。洒落た発想。 |

| 雨蛙が、待望の雨が来るぞ、来るぞと仲間に知らせようとする。その為の喉を震わせる瞬間を捉えたのである。擬人化を用いたので、あたかも鳥獣戯画の俳句版のような構成となった面白い手法の句となった。 |

| 共白髪どころか、毛が無くなりつつある夫婦の端居というのであるから滑稽で、しかしいとおしくもある。二人並んでいるのであるから仲がいいのだ。同時出句の〈呼び鈴を押せば現るあつぱつぱ〉なども飾らない市井人の生活を詠んで愉快である。 |

| 根室本線は滝川から根室を結ぶ全長四百キロメートルを超える長い鉄路。学生の頃札幌から夜行列車で行った記憶がある。作者は晩夏の旅をしたのであろうが、根室が終着駅であることと「夏の果(●)」の季語の響きが一抹の哀愁を醸し出しているのである。 |

| 仕事で京都の夏を何年か過したが東京よりも遥かに蒸した記憶がある。異常気象の今は尚更である。枯山水の石も熱を持ち、砂に描いた箒目の渦は沸き立って目眩がするほどだ、という。「渦も沸き立つ」が独自の表現であった。 |

| このようにきちんと言われると、きっとそうなのだろうと思う。身体をもち上げて進む一歩が丁度尺蠖の身長ほど‥‥と。一物仕立で下五まで叩き込まれると、この一歩の距離に納得するしか無い句の強さを持つ。同時出句の<重箱の箸鉛直に鰻食ふ>も「鉛直」の措辞が面白い。ただし理解され難い言葉なので同義語の垂直―箸垂直に鰻食ふーでよいのでは? |

| 金亀虫の死骸をよく見ると翅のうしろの方が畳み切れないままであったという。着地した途端の死であったのか‥‥どこか無念の残る最後である。見たものを有りの儘に詠むという写生の基本を実践して真実味のある強さ。 |

| 大宰府に流されて悲憤の内に死んだ菅原道真は京都に次々に雷を落とし震撼させた。今も雷があると道真を思い出す人がいるのであるから凄い伝承である。 |

| 浅草駒形の店内風景であろうか。正面に大きな神棚がある。大広間の沢山の鍋からもうもうと湯気が上がり、店内に漲る活気が伝わってくる。「神棚」が決め手。 |

|

伊那男俳句 自句自解(70) 豆撒くや身に一匹の鬼育て

子供の頃、節分の豆は父が先頭に立って撒いた。私も家庭を持った時、やはり先頭に立って撒いたものだ。鬼は想像上の怪物で様々に形を変えて現れる。鬼には外にいる鬼と人間の内面に棲む鬼との二つがある。人は生きている限り様々な悪事を働くものだ。悪事には刑法に律される犯罪があり、商法上の犯罪もある。一番厄介なのが道徳上の裏切り、嘘、約束の反故、友情や恋愛上の不実など。意識的に行われることもあり、無意識のうちに行ってしまうこともある。ここが難しいところである。私も数々の過ちを犯してきた。仕事で忙殺されていた頃は忘れていたものが、今頃夢の中で思い出されて目が覚めてしまうこともある。冷静に考えると今だって毎日何らかの罪を犯しているのかもしれないのだ。親鸞上人の悪人正機説はこうした人間の弱点が出発点なのだろう。ともかく人は誰でも心の中に鬼が潜んでおり、育てており、何かの時に顔を出す厄介な存在なのだと思う。 あたたかや近江も奥の観世音

滋賀県の奥、余呉湖周辺には何故か観音像、それも十一面観音が多く残っている。比叡山の影響下にあり、信心深い土地柄だが、ここだけに十一面観音が多い理由はよく解らない。幾度も戦禍に遭っているのだが、その都度土に埋めたり、池に沈めたりと村人が守り抜いて今日に残った。石道寺、鶏足寺などの他、もともとあった寺が廃寺になってしまい、村落の集会場のような所に祀られていたりもする。訪ねると参拝希望者は電話をするように、とある。電話をすると当番だという腰の曲ったお婆さんが鍵を持ってきて開けてくれる。人々の思いが温かいのである。観音像はそれぞれの持ち味があるが、何といっても完璧ということばが当てはまるのが渡岸寺(向源寺)の十一面観音である。檜の一本造りというが歴史に磨かれて鋼のように漆黒である。まみえると粛然として背筋が伸びる。気品と慈悲だけではなく、内省を促す澄明な気を発している。 |

26

26

| 8月 8月7日(土) 午前9時前のJALで那覇へ。家族7人とプードル犬のバニラ。レンタカー。北谷の沖縄そばの「浜屋」での昼食。名護の「フレッシュミートがなは」。16時頃、古宇利島のコテージ着。今日から15日迄滞在。前面海、設備よし。今日は私が料理。島らっきょ、おくら、焼肉など。夜、台風襲来。 8月8日(日) 昼過、今帰仁村今泊のフクギ集落を散策。テラスで早めの夕食。私のフーチャンプルー好評。沖縄の珍しい魚の刺身を4種類ほど。早めに就寝。 8月9(月) 台風過。10時半頃から海。ここの海の碧さは素晴らしい。私は島一周の散歩・浮輪で海に浸る。上って2時過ぎから一眠りしたら20時。この生活が続くと危ない。 8月10日(火) 6時半、出発。辺戸岬へ。奥間から先へ行くのは初めてのこと。沢木欣一の句碑〈夕月夜みやらびの歯の波寄する〉を訪ねる。恩納の沖縄そばの「なかむら」。ここの出汁は抜群。名護の「フレッシュミートがなは」などで大量の買物。15時くらいから酒盛り。一眠りすると21時。再び寝る。これが続いたら人間は駄目になる……。 8月11日(水) 家族は知人のいるホテルで遊ぶとてバニラと私が留守番。静かな1日でこれも嬉しい。ゆっくり風呂。読書。夜、アグーのしゃぶしゃぶ。ゴーヤーチャンプルー、島らっきょ、海ぶどうなど。三日月と金星が美しい。 8月12日(木) 朝、古宇利大橋散策。往復4㎞位か。選句など。午後、成城仲間。歯科一家4人来島。食事会。近くの養殖場の車海老沢山塩焼など。テラスの海風が心地良い。 8月13日(金) 朝、1時間ほど島内散策。11時、「ピザ喫茶 花人逢」へ。戻って古宇利ビーチ。浮輪で1時間半ほど揺れる。夜、車海老焼き。沖縄の魚の手巻寿司など。星が綺麗。 8月14日(土) 快晴。今日は島内のトケイ浜へ。家族はシュノーケリング。私は浮き輪でぷかぷか。昼まで遊ぶ。昼寝。17時半、近くのイタリア料理店から取り寄せた夕食。 8月15日(日) 5時起、古宇利大橋の上で日の出を待つ。6時5分、終戦記念日の旭日を仰ぐ。家族はバナナボートに乗りに。私は休息。15時過、古宇利島を後にする。少し時間があったので国際通りなどを走ってみる。これが夏の那覇?というほど閑散たるもの。家族は東京へ。私はANAで関空へ向かう。10時半着。一駅先の「関空エアポートワシントンホテル」へ投宿。 8月16日(月) 6時起。JRで大阪へ。電車から見る大阪の町も楽しい。梅田から阪急で四条。いつもの「からすま京都ホテル」に荷を置き、歩いて東山の大谷さんへ。妻の実家。牧野家の墓。妻の分骨の祖廟を拝す。お盆にて墓参客多し。新京極の馴染みの酒場。うざく、海老フライでビールと酒。一時間で切り上げて錦市場。鰻、肝、鯉のうま煮、鮎塩焼。大丸の地下でぐぢの塩焼、鮎も買い足し。16時、室町の妻の従姉妹の女流画家・川村悦子さんの仕事場へ。和田ちゃんも来て3人で会食。19時半に切り上げて、京都御苑へ。蛤御門から大文字の送火を拝す。六ヶ所の点のみの点火。消えるまで見る。21時過、ホテルに戻り、すぐ就寝。 8月17日(火) 中信美術館の川村悦子展を見る。悦子さん立派な画家になった!三条の「イノダ」で休憩。叡電で修学院離宮へ。半世紀ぶり。豪雨の中、見学者は私1人。宮内庁の案内人に申し訳ない位。上の離宮はやめて引き返す。町に戻って「たつみ」、鱧の落し、小鮎の天婦羅、きずしなど。あと錦市場の牡蠣の「だいやす」でも少々。  8月18日(水) 8月18日(水)11時桂離宮。ここも半世紀ぶり。優美、繊細、意表を衝く構図、美の極致。町を散策してまた「たつみ」。鱧、小鮎、海老天、きずし……。4時半の新幹線に乗り、長い旅の終り。 8月20日(金) 夕方、近所の一家来て、庭で宴会。仙台の「司」から取り寄せた中舌。野菜物は、私が何品か。夕風に涼しさがある。 大量の見事な茗荷到来。刻み茗荷。八丁味噌汁など楽しむ。同人の小田島渚さん、「兜太現代俳句新人賞」受賞の快挙。 8月24日(火) 13時、王子駅。「伊那北会」3人。飛鳥山の渋沢史料館の見学、晩香盧、青淵文庫も。あと日本橋の袂から、「日本橋クルーズ」の45分コース。江戸城の石垣や櫓を楽しむ。 8月25日(水) 夜、次女杏。宮澤事務所の新しい社員O嬢、旧知の鮎ちゃん来て夕食。菜食主義者やダイエット派ばかりにて野菜料理。  8月26日(木) 8月26日(木)10月号の原稿全部終了。各担当者へ送付。松本の俳誌「りんどう」へ650号記念祝句2句送る。〈信濃路に花期永くあれ濃竜胆〉 NHK俳句11月号「復活!開店『銀漢亭』一句旬菜・冬野菜編」のゲラ校正など。 8月27日(金) 「WEP俳句通信」124号へ作品16句。昼、ヘアメイクの中川さん来て、カットして貰う。 8月28日(土) 「櫟」年次総会の選句。夕方、成城仲間二家族が来て、庭でバーベキュー。野菜料理は私が数種。  8月29日(日) 8月29日(日)12時、高幡不動尊の盤水先生の墓参。清人さんと待ち合わせ。そのまま政三さんの夕焼け酒場。14時から親睦会。清人さん調達の刺身類、烏賊焼、ヴーヴクリコで乾杯。 8月30日(月)、31日(火) 家族は北海道旅行。バニラと3日程留守番。「加舎白雄俳句大会」の選。染筆の短冊、窪田英治氏へ送る。「櫟」誌へ選句、色紙染筆八枚、写真その他送る。 9月  9月1日(水) 9月1日(水)「香雨」誌より依頼の若井新一句集評、5枚ほど書きあげる。確認の為、若井氏へ送る。「銀漢」10月号の校正。 9月2日(木) 雨。「一遍上人忌俳句大会」選句。若井新一さんより秋茄子沢山届く。焼茄子、沢山作り置き。マーボ茄子。  9月3日(金) 9月3日(金)今日も雨。角川へ歳時記の井月忌の例句送る。NHK俳句11月号「復活!開店『銀漢亭』の最終校正。 9月5日(日) エッセイなど。17時、成城仲間のN家へ。伊勢「豚捨」の網焼用牛肉持参。海鞘、焼茄子、甘唐煮なども。 9月8日(水) 一昨日から11月号の選句。夜、京都で買った湯葉などを使った鶏鍋。「岳」9月号の10句選送る。 |

| △姫蔓蕎麦 ヒメツルソバは小さく金平糖のような愛らしい花をさかせます。その様子から、「ヒメ」とつけられたと考えられます。花の名前には「ヒメ」が付くものが多いです。植物界では、「小さい」という意味となります。 |